Altri video sul Canale YouTube: https://www.youtube.com/@UfficioperlaLiturgiaPD

Comincerà sabato 29 novembre, presso la chiesa parrocchiale di Prozzolo, il ciclo di incontri di preghiera per i lettori parrocchiali proposto dalla Casa di spiritualità “La Madonnina” di Fiesso d’Artico (in collaborazione con l’Ufficio per la Liturgia). Le altre due date saranno il 14 febbraio e il 18 aprile 2026, rispettivamente a Cazzago e a Vigonovo. Gli incontri dureranno dalle 14.45 alle 17 e vorrebbero essere un’occasione per imparare a celebrare… celebrando. Si tratta di quella “formazione dalla Liturgia” tanto raccomandata come strumento di crescita nella vita di fede e supporto per irrobustire la vocazione ministeriale di chi si pone a servizio della Chiesa.

La Casa di spiritualità animata da Marzia Filippetto ospiterà anche tre giornate in cui i lettori saranno chiamati a compiere un percorso spirituale che partirà dalla riscoperta del proprio Battesimo e approderà a un laboratorio pratico in cui verranno dati suggerimenti, indicazioni, risposte a eventuali dubbi, e ci sarà spazio per provare insieme a migliorarsi. In ognuna di queste giornate intensive verrà invitato un biblista a illustrare il senso e il contesto delle letture del tempo liturgico cui ci si dovrà preparare. Nel primo sabato, il 13 dicembre, Don Marcello Milani si soffermerà sul clima dell’Avvento e del Natale. Il 28 febbraio, la professoressa Roberta Ronchiato prenderà in considerazione la Quaresima e il Tempo di Pasqua. Il 23 maggio, infine, Don Carlo Broccardo aiuterà a entrare nel mistero della Pentecoste e sintetizzerà le caratteristiche dei tre Vangeli sinottici nel Lezionario delle Domeniche del Tempo ordinario.

Per informazioni e iscrizioni, scrivere a casamadonninapd@gmail.com.

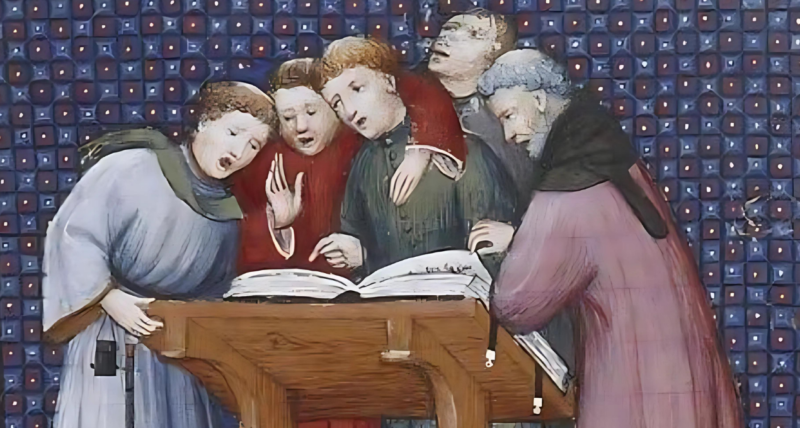

Symphonia Ecclesiæ: un percorso storico

«Qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit.

Quapropter, profusis paschalibus gaudiis,

totus in orbe terrarum mundus exsultat.

Sed et supernae virtutes atque angelicae potestates

hymnum gloriae tuae concinunt, sine fine dicentes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus…»

(Præfatio paschalis I)

La Liturgia delle Ore prende le sue mosse come preghiera oraria di tutta la Chiesa e dell’intero popolo di Dio. Già, dopo il periodo sub-apostolico, gli “inni mattutini e vespertini” – come venivano chiamate le Lodi mattutine e il Vespro – divengono, in Oriente e in Occidente, un’istituzione molto popolare seguita ogni giorno da un gran numero di persone. Le celebrazioni erano presiedute, già nell’epoca costantiniana, dal Vescovo, alla presenza di preti, diaconi e laici, facendo largo uso della musica, di una solenne ritualità e con la partecipazione del popolo di Dio attraverso semplici ritornelli durante il canto dei salmi. A. Baumstrak lo definisce ufficio cattedrale, per distinguerlo dall’ufficio monastico che andrà sviluppandosi nei monasteri. La celebrazione delle Ore fu infatti estesa anche alle chiese non cattedrali, soprattutto negli ambienti più raffinati dei monasteri, attraverso un culto più complesso e ricco derivato per “amplificazione” e “arricchimento” da quello episcopale-cattedrale (e non viceversa!). Questa distinzione tra ufficio cattedrale e ufficio monastico si delineò definitivamente dal IV-V secolo e restò immutata fino ai nostri giorni. Alle origini dell’ufficio cattedrale era forte la preoccupazione relativa alla partecipazione dei fedeli e pertanto venivano eseguiti salmi sempre uguali, che potevano essere memorizzati. Le due riunioni fondamentali di preghiera erano al mattino e alla sera. Talvolta, nelle grandi feste, il popolo di Dio era convocato per celebrare delle vigiliæ, spesso nelle feste dei martiri presso le loro tombe. Tali veglie seguivano la preghiera del Vespro, dando solennità al lucernario, il gesto di accendere le lampade o un grande cero al tramonto del sole.

Il Medioevo si caratterizzò per due scelte fondamentali: il passaggio dalla preghiera oraria della Chiesa a una preghiera che viene via via riservata ai monaci o al clero secolare per deputazione. Da ciò deriverà la necessità di redigere un compendio “sintetico” (soprattutto a partire dal basso Medioevo, a Roma, per il clero secolare o curiale) della preghiera delle Ore: un breviarium. Questo processo giungerà fino alla compilazione, dopo il Concilio Tridentino, del Breviarium Romanum. Anche se teoricamente la preghiera quotidiana della Liturgia delle Ore resta preghiera di tutta la Chiesa, nella pratica effettiva la spiritualità la riduce a essere preghiera dei sacerdoti o dei monaci, ciascuno secondo la particolarità proprie. Nonostante i molteplici processi di riforma del Breviarium che seguirono al Tridentino, la situazione rimase tale fino alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II, quando l’Ufficio si riappropriò – almeno nel suo statuto teologico – della vocazione di preghiera pubblica e comune della Chiesa tutta.

Oggi vanno tenuti presenti alcuni tratti del Magistero, che affermano la dimensione ecclesiale della Liturgia delle Ore fondandola sull’esercizio del sacerdozio comune dei fedeli.

DALLA COSTITUZIONE SULLA SACRA LITURGIA SACROSANCTUM CONCILIUM DEL CONCILIO VATICANO II — CAPITOLO I — II. NECESSITÀ DI PROMUOVERE L’EDUCAZIONE LITURGICA E LA PARTECIPAZIONE ATTIVA

14. È ardente desiderio della madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a quella piena, consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla quale il popolo cristiano, « stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo acquistato » (1 Pt 2,9; cfr 2,4-5), ha diritto e dovere in forza del battesimo. A tale piena e attiva partecipazione di tutto il popolo va dedicata una specialissima cura nel quadro della riforma e della promozione della liturgia. Essa infatti è la prima e indispensabile fonte dalla quale i fedeli possono attingere il genuino spirito cristiano, e perciò i pastori d’anime in tutta la loro attività pastorale devono sforzarsi di ottenerla attraverso un’adeguata formazione.

Capitolo IV – L’ufficio divino opera di Cristo e della Chiesa

83. Cristo Gesù, il sommo sacerdote della nuova ed eterna alleanza, prendendo la natura umana, ha introdotto in questo esilio terrestre quell’ inno che viene eternamente cantato nelle dimore celesti Egli unisce a sé tutta l’umanità e se l’associa nell’elevare questo divino canto di lode. Cristo continua ad esercitare questa funzione sacerdotale per mezzo della sua Chiesa, che loda il Signore incessantemente e intercede per la salvezza del mondo non solo con la celebrazione dell’eucaristia, ma anche in altri modi, specialmente recitando l’ufficio divino.

84. Il divino ufficio, secondo la tradizione cristiana, è strutturato in modo da santificare tutto il corso del giorno e della notte per mezzo della lode divina. Quando poi a celebrare debitamente quel mirabile canto di lode sono i sacerdoti o altri a ciò deputati per istituzione della Chiesa, o anche i fedeli che pregano insieme col sacerdote secondo le forme approvate, allora è veramente la voce della sposa che parla allo sposo, anzi è la preghiera che Cristo unito al suo corpo eleva al Padre.

85. Tutti coloro pertanto che recitano questa preghiera adempiono da una parte l’obbligo proprio della Chiesa, e dall’altra partecipano al sommo onore della Sposa di Cristo perché, lodando il Signore, stanno davanti al trono di Dio in nome della madre Chiesa.

La recita comunitaria dell’ufficio divino

99. Poiché l’ufficio divino è la voce della Chiesa, ossia di tutto il corpo mistico che loda pubblicamente Dio, è raccomandabile che i chierici non obbligati al coro, e specialmente i sacerdoti che vivono o che si trovano insieme, recitino in comune almeno qualche parte dell’ufficio divino. Tutti coloro, poi, che recitano l’ufficio, sia in coro sia in comune, compiano il dovere loro affidato il più perfettamente possibile, sia quanto alla devozione interiore, sia quanto alla realizzazione esteriore. È bene inoltre che, secondo l’opportunità, l’ufficio in coro e in comune sia cantato.

La partecipazione dei fedeli all’ufficio divino

100. Procurino i pastori d’anime che, nelle domeniche e feste più solenni, le ore principali, specialmente i vespri, siano celebrate in chiesa con partecipazione comune. Si raccomanda che anche i laici recitino l’ufficio divino o con i sacerdoti, o riuniti tra loro, e anche da soli.

DALLA COSTITUZIONE APOSTOLICA LAUDIS CANTICUM DI PAOLO VI PP., CON LA QUALE SI PROMULGA L’UFFICIO DIVINO RINNOVATO A NORMA DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

Come richiedeva la Costituzione Sacrosanctum Concilium, fu tenuto conto delle condizioni in cui si trovano in questo nostro tempo i sacerdoti impegnati in attività pastorali. L’Ufficio è stato disposto e ordinato in modo tale che essendo preghiera di tutto il popolo di Dio, possano prendervi parte non solo i chierici, ma anche i religiosi, anzi gli stessi laici. L’introduzione di svariate forme di celebrazione rende ora la Liturgia delle Ore adattabile a persone di cultura a livelli diversi, dando la possibilità ad ognuno di adeguarla alla propria condizione e vocazione. Rinnovata dunque e restaurata completamente la preghiera della santa Chiesa secondo la sua antichissima tradizione, e tenuto conto delle necessità del nostro tempo, è davvero auspicabile che essa pervada profondamente, ravvivi, guidi ed esprima tutta la preghiera cristiana e alimenti efficacemente la vita spirituale del popolo di Dio. Il libro della Liturgia delle Ore, distribuito nel tempo giusto, la sostiene [la Chiesa], e la favorisce, mentre la stessa celebrazione, soprattutto quando una comunità si raduna a questo scopo, esprime la vera natura della Chiesa orante, e risplende come suo segno meraviglioso. La preghiera cristiana è anzitutto implorazione di tutta la famiglia umana, che Cristo associa a se stesso, nel senso che ognuno partecipa a questa preghiera, che è propria dell’intero corpo. Questa perciò esprime la voce della diletta Sposa di Cristo, i desideri e i voti di tutto il popolo cristiano, le suppliche e le implorazioni per le necessità di tutti gli uomini. Soprattutto la preghiera dei salmi, che senza interruzione accompagna e proclama l’azione di Dio nella storia della salvezza, deve essere compresa con rinnovato amore dal popolo di Dio. Perché sia raggiunto più facilmente questo scopo è necessario che il significato inteso dalla Chiesa quando canta i salmi nella liturgia, sia studiato più assiduamente dal clero e sia comunicato anche ai fedeli mediante opportuna catechesi. La stessa recita dell’Ufficio deve adattarsi, per quanto è possibile, alle necessità di una preghiera viva e personale, poiché, come è previsto in Principi e Norme, si possono scegliere i tempi, i modi e le forme di celebrazione che meglio rispondono alle condizioni spirituali degli oranti. Che, se la preghiera dell’Ufficio divino diviene preghiera personale, più evidenti appariranno anche quei legami che uniscono tra di loro la Liturgia e tutta la vita cristiana. L’intera vita dei fedeli, infatti, attraverso le singole ore del giorno e della notte, è quasi una leitourgia, mediante la quale essi si dedicano in servizio di amore a Dio e agli uomini, aderendo all’azione di Cristo che con la sua dimora tra noi e con l’offerta di se stesso, ha santificato la vita di tutti gli uomini. Questa sublime verità del tutto inerente alla vita cristiana, la Liturgia delle Ore la esprime con evidenza e la conferma in maniera efficace. È per questa ragione che le preghiere delle Ore vengono proposte a tutti i fedeli, anche a coloro che non sono tenuti per legge a recitarle.

DALL’INSITUTIO GENERALIS LITURGIA HORARUM (PRINCIPI E NORME PER LA LITURGIA DELLE ORE) — CAPITOLO I – IMPORTANZA DELLA LITURGIA DELLE ORE O UFFICIO DIVINO NELLA VITA DELLA CHIESA

1. La preghiera pubblica e comune del popolo di Dio è giustamente ritenuta tra i principali compiti della Chiesa. Per questo sin dall’inizio i battezzati «erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nella preghiera» (At 2, 42). Più volte gli Atti degli Apostoli attestano la preghiera unanime della comunità cristiana.

Le testimonianze della Chiesa primitiva attestano che anche i singoli fedeli, in ore determinate, attendevano alla preghiera. In seguito, in varie regioni, si diffuse la consuetudine di destinare tempi particolari alla preghiera comune, come, per esempio, l’ultima ora del giorno, quando si fa sera e si accende la lucerna, oppure la prima ora, quando la notte, al sorgere del sole, volge al termine.

15. Nella Liturgia delle Ore la Chiesa, esercitando l’ufficio sacerdotale del suo Capo, offre a Dio «incessantemente», il sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Questa preghiera è «la voce della stessa Sposa che parla allo Sposo, anzi è la preghiera che Cristo, unito al suo Corpo, eleva al Padre». «Tutti coloro, pertanto, che compiono questa preghiera, adempiono da una parte l’obbligo proprio della Chiesa e dall’altra partecipano al sommo onore della Sposa di Cristo perché, celebrando le lodi di Dio, stanno dinanzi al suo trono a nome della Madre Chiesa».

Culmine e fonte dell’azione pastorale

18. Coloro che partecipano alla Liturgia delle Ore danno incremento al popolo di Dio in virtù di una misteriosa fecondità apostolica; il lavoro apostolico, infatti, è ordinato «a che tutti, diventati figli di Dio, mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al sacrificio e alla mensa del Signore». Vivendo in tal modo i fedeli esprimono e manifestano agli altri «il mistero di Cristo e la genuina natura della Chiesa, che ha la caratteristica di essere… visibile, ma dotata di realtà invisibili, fervente nell’azione e dedita alla contemplazione, presente nel mondo e tuttavia pellegrina».

ALLA SERA OSPITE È IL PIANTO E AL MATTINO LA GIOIA

RIBELLARSI AL NOSTRO TEMPO

Gianandrea Di Donna

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato,

non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me.

Signore, mio Dio, a te ho gridato e mi hai guarito.

Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi,

mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa.

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,

della sua santità celebrate il ricordo,

perché la sua collera dura un istante,

la sua bontà per tutta la vita.

Alla sera ospite è il pianto

e al mattino la gioia.

Salmo XXIX (XXX), 2-6

Il tempo reso Liturgia, ovvero celebrare il tempo mentre esso va dispiegandosi, risulta quasi un’assurdità. Per farlo occorre ribellarsi alle molte cose da fare: le mie cose. Chi celebra esce dal mondo ed entra in un ritmo atemporale, in cui formule, riti, canoni e testi rubano tempo al mio tempo, alla mia preghiera, al raccoglimento del mio cuore, alla mia intercessione per il mondo e i fratelli.

La Liturgia delle Ore è un carico, un lavoro che richiede intelligenza teologica e rituale. Impone una sorta di lotta contra psalmos – i poetici, millenari e valorosi canti di Davide, intrisi delle vicende di un popolo o dei drammi del cuore umano –, un’ascensione anagogica lungo le ripide pareti del Salterio. È fissata da un canone rituale, prescritta per introdursi nel fluire delle nostre opere e giorni chiedendo di guadarli fino all’altra invisibile riva del tempo. Risulta certo più semplice l’appello nato dalla mia realtà, da ciò che sono, vedo, sento e vivo, eppure la preghiera – esperienza ardua e scomoda per l’uomo – è la discrepanza tra il mondo e il Regno, tra il nostro essere “di Dio” e il nostro essere “nel mondo” (Gv 17, 14-17); mostra lo scarto tra il sæculum in cui giungiamo, esistiamo e ci muoviamo e ciò in cui crediamo, cui aneliamo e che speriamo.

«In generale l’uomo non prega volentieri. È facile che egli provi, nel pregare, un senso di noia, un imbarazzo, una ripugnanza, una ostilità, addirittura. Qualunque altra cosa gli sembra allora più attraente e più importante. Dice di non aver tempo, di avere altri impegni urgenti, ma appena ha tralasciato di pregare, eccolo mettersi a fare le cose più inutili»[1]. La preghiera è dunque una strada di conversione (μετάνοια). Il tempo consacrato alla Liturgia sospende ogni altra attività per permettere a Dio di compiere la sua salvezza. Esige di essere, appunto, una ribellione, una critica del reale (posto che il mondo, ambivalente, è luogo “dell’amore di Dio”, ma pure “delle tenebre”) per accedere all’Unico reale: Cristo. La Chiesa è davvero “utile” al mondo quando ne è libera (cfr. Sacrosanctum Concilium 10) e si consegna alla Provvidenza. La Liturgia è il nostro sacrificium laudis, in cui offriamo noi stessi (cfr. Eb 10) e le nostre “menti” ribelli allo scandalo della Croce. È tempo immolato a Dio, il tesoro più raro nascosto in un campo, la perla di grande valore (Mt 13, 44-45). In fondo: Ora et labora.

Gesù pretende che la preghiera sia perseverante e insistente (Lc 11, 5-13), libera dalla paura di non essere esauditi (Mc 11, 22-24), mai vanagloriosa e ipocrita (Mc 12, 38-40). I monaci del deserto egiziano recitavano il Salterio senza interruzione per tenere fissa la mente in Dio. L’amante usa mille nomi – anche senza senso – per chiamare l’amato; la mamma si rivolge al suo bambino con i più vari appellativi. E se da una parte non dobbiamo compiacerci dell’abbondanza di parole come i pagani (Mt 6, 7-8), dall’altra è necessario che la preghiera sia un torrente, fluendo senza pause dalle labbra. Così appariva l’interminabile serie di Kyrie, eleison dei cristiani d’Oriente, fiume in piena che generava un’assunzione implicita, inconsapevole della Parola di Dio; come quando si impara una lingua straniera vivendo tra coloro che la parlano. Nella preghiera oraria si sedimenta una specie di inconscio spirituale (il Verbo), che pone nel cuore del discepolo un piccolissimo seme che “germoglia e cresce, come, egli stesso non lo sa” (Mc 4, 27). La Liturgia delle Ore agisce in noi senza che ce ne accorgiamo, diventando una memoria muscolare[2]. Così le dita del musicista trasformano quasi inconsciamente le note in interpretazione, in musica…

Nel momento in cui si prega senza esitazione con le nostre parole umane e pensando di farlo bene, forse si scorda l’anima della preghiera: che è riconoscersi poveri, bisognosi, vuoti. Ciò che diamo a Dio semplicemente ritorna da dove è arrivato. La preghiera liturgica, di contro, ci aiuta a prendere le distanze da noi stessi, ci emancipa dalle consolazioni spirituali narcisistiche, controbilanciando la pur necessaria orazione personale (tu quando vuoi pregare Mt 6, 6). Quando gli Apostoli hanno chiesto al Signore di insegnar loro a pregare, Gesù ha comandato di farlo così (oὕτως Mt 6, 9).

La preghiera non può essere facile. Gli ebrei la designano con il termine abodah, che indica il servizio incondizionato al padrone, tipico dell’uomo che si dedica a Dio, del contadino che lavora[3], della bestia da soma che ara. La Liturgia è detta perciò servitium, Dienst, Holy service, Slujba, Opus Dei. La preghiera liturgica è fatta di fatica fedele: prendete il mio giogo (Mt 11, 29)… Essere cristiani significa lavorare intensamente attraverso le prove, il sacrificio, la croce.

Il tempo dell’uomo non è un comodo circulus anni durante il quale i cicli delle stagioni e della vita tornano sempre uguali a se stessi. Se da una parte Qoelet vede che quel che è stato sarà e quel che si è fatto si rifarà, perché non c’è niente di nuovo sotto il sole e tutte le opere che si realizzano sotto il sole sono vanità e un correre dietro al vento (cfr. Qo 1, 9.14), dall’altra, al termine della sua disincantata e scettica concezione, l’Ecclesiaste approda in un dirompente annuncio: «Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché qui sta tutto l’uomo» (Qo 12, 13). Proprio in questo modo il Verbo di Dio è entrato nella storia, quando, nella pienezza del tempo, si è fatto carne (Gv 1, 14) e ha posto la sua tenda tra le nostre… È entrato, cioè, ponendo un’interruzione al fluire di tutte le cose che come il sole sorgono e tramontano e come il vento girano e vanno e sui loro giri ritornano (cfr. Qo 1, 5-6). L’incarnazione è il canto di Dio che interrompe la nostra monotonia: «Cristo Gesù, il sommo sacerdote della nuova ed eterna alleanza, prendendo la natura umana, ha introdotto in questo esilio terrestre quell’inno che viene eternamente cantato nelle dimore celesti. Egli unisce a sé tutta l’umanità e se l’associa nell’elevare questo divino canto di lode»[4]. L’inno che eternamente echeggia nelle sedi celesti è il canto profuso dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo, è l’immagine dell’eterna relazione delle tre Persone divine, che cantano l’Uno all’Altro la loro stessa vita, l’Amore increato.

Per mezzo della preghiera oraria della Chiesa, l’orazione sacerdotale che Cristo ha pronunciato nella carne mentre entrava nella sua Pasqua (cfr. Gv 17) continua. La Liturgia delle Ore è preghiera fatta attraverso l’unico Mediatore (1 Tm 2, 5), è la voce di Cristo che canta al Padre l’eterno Amen della figliolanza, dell’obbedienza, dell’amore fino alla morte di Croce(cfr. Fil 5, 6-11); partecipa dell’Amore-Spirito dell’Unigenito per l’Ingenerato. Interrompendo il tempo, “Cristo prega per noi, prega in noi ed è pregato da noi”[5], e permette alla Chiesa di avere accesso, per mezzo suo, al Padre (cfr. Rm 5, 2). Il canto-amore delle Persone divine è la voce inudibile (“nelle dimore celesti”, intratrinitaria) che il Padre soffia (lo Spirito) al suo Logos e, sacramentalmente, quella udibile (“introdotta in questo esilio terrestre”, extratrinitaria) che il Padre, squarciando i cieli, grida come un rombo mentre si posa dolcemente, in forma di Colomba, sul Figlio. Dentro la molteplicità del tempo dell’uomo, irrompe come un tuono dal cielo la pienezza del tempo voluta da Dio, il “sì” al Padre di Cristo, disposto a scendere fino agli inferi portando con sé il Soffio dello Spirito del Padre e di lui Figlio, Spirito che, come un robustissimo filo rosso d’Amore, lo farà poi risalire fino alla destra del Padre.

L’inno delle dimore celesti diventa, nella storia, la Pasqua: il canto dell’Amore trinitario entrato nel mondo, l’unico che Dio Trinità volesse introdurvi. In questa logica, la Liturgia delle Ore interrompe ogni mio tempo per far sentire il suono di quell’inno ed essere il tempo nuovo dell’Uno. Va ridimensionata (se non superata) l’idea che la Liturgia Horarum sia una nobile intercessione con cui chi la celebra “prega per”. Essa è la memoria sacramentale, vivente e palpitante del Mistero pasquale, con cui riconosciamo come le membra del Corpo mistico di Cristo partecipino al “passaggio” del Figlio-Capo da questo mondo al Padre.

In ragione dell’irruzione per cui le opere e i tempi dell’uomo cedono il passo a Colui che è il Principio e la Fine, l’Alfa e l’Omega, la Liturgia delle Ore realizza la propria virtus simbolica trasfigurando i due cardini cosmici della notte e del giorno. Si può ritenere che le Lodi mattutine e i Vespri siano il centro della celebrazione quotidiana dell’Ufficio[6]. I Vespri coincidono con il tramonto del sole, quando la notte ingoia il giorno e l’ombra della morte si affaccia ai palpiti dell’uomo, tragicamente destinato alla tenebra; il digradare della luce dice la vita che declina, il cosmo che si fa crepuscolo di finitudine e sgomento (basti pensare all’angoscia dei malati, appena è sera). Celebrare il tramonto significa assumere il declino di ogni carne, associandolo – ecco il mistero – all’evento che è l’offerta sacrificale del Signore Gesù, innalzato sulla Croce nell’ora del sacrificio vespertino del Tempio, per essere il vero Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Il canto del Magnificat, una pericope evangelica che ritorna immutabile a ogni Vespro, esprime come “vertice” rituale la memoria quotidiana che la Chiesa fa della nostra redenzione: “Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre”. Il cantico della beata Vergine Maria dice l’ora nella quale la Serva del Signore, figura della Chiesa obbediente e credente, si unisce all’immolazione del Servo, entrato nel tramonto della morte per liberare chi giace prigioniero di essa e dei suoi vincoli.

Analogamente, le Lodi mattutine vengono celebrate all’aurora, quando la luce vince la tenebra e riprendono le attività dell’uomo, la natura spande i propri colori e gli animali si levano in cerca di cibo. Al mattino tutto rinasce. Perfino l’animo umano si rassicura e chi soffre ricupera il desiderio di vivere. Lungo la linea luminosa dell’orizzonte, mentre le Mirofore si recavano al sepolcro, Cristo, alzatosi dalla morte e calpestando l’Inferno, si è manifestato come il Risorto. Egli, il Vivente, ha riconsegnato all’uomo la vita nuova. «Bisogna pregare al mattino, per celebrare con la preghiera mattutina la risurrezione del Signore»[7], il quale è “luce vera che illumina ogni uomo” (Gv 1, 9) e “sole di giustizia” (Ml4, 2) che “sorge dall’alto” (Lc 1, 78). Il canto del Benedictus, anch’esso celebrazione di una pericope evangelica, esprime come “vertice” rituale la memoria quotidiana che la Chiesa fa della Risurrezione: “grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge (Oriens ex alto), per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra della morte”. Il cantico di Zaccaria è l’esultanza per la vittoria di Cristo sulle tenebre e sulla morte per mezzo della gloriosa Risurrezione.

Se la Liturgia delle Ore è “scomoda” irruzione della Pasqua, essa deve “scomodare” tutto il popolo di Dio e non è riducibile a una mera deputazione giuridica data ad alcuni[8]. Non si tratta di un dovere estrinseco, ma appartiene all’intima natura di una Sposa “chiamata” alle nozze pasquali dell’Agnello. È quasi una Veglia Pasquale quotidiana: «è un attardarsi con chi si ama, come fanno i ragazzi, quando preferiscono rimanere fuori fino all’alba insieme agli amici piuttosto che assecondare l’urgenza biologica del sonno. Non è poi così lontana dalla logica degli after-hours… L’uomo sfida il tempo, lo perde nelle cose che lo ricreano, quando lo straordinario irrompe nell’ordinario e ci trasforma. L’amore non ha orologio in mano. La Liturgia trabocca di inutilità. Nulla in essa è ‘funzionale a’, ma è tutta fatta di tempi che si dilatano»[9].

Vale la pena ribellarsi al nostro tempo.

Se alla sera ospite è il pianto della mia morte, non sono solo: Cristo scende con me negli inferi, perché al mattino io possa cantare la gioia della sua e mia risurrezione.

Se notte è il mondo, il Sangue dell’Agnello brilla di luce.

Una sola cosa devo fare: ribellarmi al mio tempo per celebrare le nozze dell’Agnello.

Alla fine una sola parola mi dà pace: Alleluja.

[1] R. Guardini, Introduzione alla preghiera, Brescia 19877, 1).

[2] L’antica pratica di leggere pronunciando le parole con le labbra era in connessione con la memoria visiva della parola scritta, quella uditiva della parola ascoltata, quella muscolare della parola pronunciata. Cfr. B. Stock, “Lectio divina” e “lectio spiritualis”: la Scrittura come pratica contemplativa nel Medioevo, in «Lettere italiane», n. 2, 2000, 169-183. «Leggere un testo e impararlo a memoria nel senso più forte di questo atto, cioè con tutto il proprio essere: con il corpo poiché la bocca lo pronuncia, con la memoria che lo fissa, con l’intelligenza che ne comprende il senso, con la volontà che desidera metterlo in pratica» J. Leclercq, Cultura umanistica e desiderio di Dio, Sansoni, Firenze 1965, 94.

[3] L’espressione “culto” deriva da colere, coltivare.

[4] Sacrosanctum Concilium, 83.

[5] Agostino, Commento al Salmo LXXXV,1; CCL 39,1176.

[6] «Le Lodi come preghiera del mattino e i Vespri come preghiera della sera, che, secondo la venerabile tradizione di tutta la Chiesa, sono il duplice cardine dell’Ufficio quotidiano, devono essere ritenute le Ore principali e come tali celebrate» (Sacrosanctum Concilium 89).

[7] Cipriano, De oratione dominica, 35: PL 4, 561.

[8] Per cui l’obbligo canonico da intendersi come præceptus paschalis e non come garanzia d’intercessione.

[9] G. Di Donna, La Veglia Pasquale e gli After-Hours. Considerazioni sul rito cristiano, Valore Italiano Editore, Roma 2022, 91.

Il clima che avvolge la Preghiera dei fedeli o universale è quello della supplica. Ognuno di noi si abbandona al Padre e gli apre il cuore, chiedendogli senza riserve aiuto nelle difficoltà del vivere e protezione. Non è il caso di ricorrere a molte parole per ‘spiegare’ al Creatore di ogni cosa il nostro bisogno di lui. Bastano alcuni cenni, ispirati dalla carità e seguiti dal grido che i ciechi di Gerico ci hanno insegnato: “Kyrie, eleison” – che significa (suggerisce il padre Cesare Giraudo SJ): “Làsciati commuovere per noi!”. Gli diciamo: “Signore, guardaci! Guarda i tuoi figli bisognosi…”. Una supplica piena di candore e di affidamento, tant’è che, nelle Liturgie di Gerusalemme dei primissimi secoli del cristianesimo, risuonava dalla bocca dei bambini. Racconta la pellegrina Egeria: “Mentre il diacono pronunzia i nomi legati alle singole intenzioni, vi sono sempre moltissimi piccini, che rispondono Kyrie, eleison[…]; le loro voci sono infinite”. Nella Preghiera dei fedeli, la Chiesa si fa bambina, si riconosce creatura, chiede con umiltà e innocenza l’abbraccio del Padre. Sarebbe molto importante allora che le intenzioni esprimessero (sempre rispettando l’ordine prescritto dall’Orazionale) le necessità concrete del mondo e dei fratelli, che la settimana appena trascorsa ci ha fatto scoprire o intuire.

CELEBRARE

IL “MISTERO GRANDE”

DELL’AMORE

a cura dell’Ufficio per la Liturgia

Come Eva fu tratta da Adamo, nel primo giardino della creazione, il sacramento del Matrimonio fa sì che dal nuovo Adamo, Cristo crocifisso e risorto, dal fianco di quello Sposo, esca come oceano incontenibile la nuova Eva. La luce che avvolge gli sposi cristiani non sgorga da loro, ma è nascosta dentro il fianco squarciato del Signore Gesù Cristo. Se nel fulgore della bellezza degli sposi non cogliamo il rimando a colui che ne è l’autore, ci smarriamo. Vederli fedeli, uniti indissolubilmente e fecondi ci permette di riconoscere la nostra origine: noi siamo le nozze di Dio con la creazione. E per questo non si possono fare raccomandazioni di sapore mondano agli sposi, ma bisogna implorarli di una sola cosa: che non escano mai, nella loro esistenza, dal giardino del Crocifisso risuscitato, che restino in quel giardino, perché lì c’è la vita vera. Che non si lascino sedurre dai figli del mondo, ma rimangano ai piedi della croce. Lì è nato il loro Matrimonio, come un frutto dolce, splendente e buono.

Il rito delle nozze nella storia

Nell’epoca precostantiniana, il Matrimonio cristiano non prevedeva forme rituali particolari. I fedeli si servivano delle usanze del tempo, consci però del fatto che si sposavano “nel Signore”.

Già a partire dal IV secolo, le Nozze cristiane assumono una struttura più propriamente rituale. In quest’epoca, si registra il dato di grande rilievo di una prima relazione del Matrimonio con l’Eucaristia.

Dall’epoca carolingia in poi, il Matrimonio comincia a essere celebrato davanti alla chiesa, con grande carattere pubblico. Il Rituale Romanum del Concilio di Trento prevede il consenso di fronte al ministro sacro, la benedizione e la consegna dell’anello, e infine la possibilità di celebrare, al termine del rito del Matrimonio, una Missa pro sponsis.

Il Rituale Romano del 1975 e il vigente del 2004 (in maniera ancora più pronunciata) esprimono una radicale novità, riconoscendo e sottolineando la relazione intrinseca che c’è tra Matrimonio ed Eucaristia. Si comincia a parlare infatti de Il Sacramento del Matrimonio durante la Messa, per arrivare, nel 2004, a Il Rito del Matrimonio nella Celebrazione Eucaristica.

Matrimonio ed Eucaristia

L’alleanza tra Dio e il suo popolo, manifestatasi pienamente nell’amore di Cristo per la Chiesa, è stata frequentemente descritta attraverso la suggestiva immagine biblica e patristica della sponsalità. Questa relazione tra l’Agnello crocifisso-risorto e la Chiesa-sposa dice come è pensato “in Cristo” il rapporto tra uomo e donna.

Quando, nel 1975, e con maggiore consapevolezza nel 2004, si fa la scelta di celebrare le Nozze cristiane “nella Messa”, non è per offrire una semplice “cornice eucaristica”, né per concedere agli sposi la possibilità di “fare la Comunione dopo il loro Matrimonio” per chiedere a Dio le grazie necessarie. Nelle Nozze cristiane avviene la partecipazione sacramentale degli sposi alle nozze mistiche di Cristo con la Chiesa, al suo “dare la vita” per la “diletta sposa”. Solo per mezzo dell’inserzione nell’amore pasquale del Signore marito e moglie possono evitare di cadere nelle innumerevoli insidie della nostra fragilità. Gli sposi assumono la forma che Cristo ha assunto su di sé, “fino a dare la vita”, “tutta” la vita per amore, ed è la grazia sacramentale a permettere loro di avere la forza di ascoltare la chiamata evangelica a vivere l’uno per l’altro.

L’una caro, l’unità corporeo-sessuale che il sacramento del Matrimonio realizza, ha nell’unione Cristo-Chiesa il fondamento. La Chiesa, infatti, per mezzo del Vangelo e dei sacramenti (specie il sacramentum magnum dell’Iniziazione: Battesimo-Cresima-Eucaristia) diviene concorporea a Cristo.

Due modelli rituali

Sulla base della scelta conciliare di porre in stretta relazione Eucaristia e Matrimonio, arrivando a fare dell’Eucaristia stessa il modello ermeneutico del Matrimonio cristiano, gli adattamenti e le novità introdotte nel 2004 donano una maggiore ricchezza alla sua Liturgia. La serietà della riforma sta soprattutto nei due modelli celebrativi proposti: il Rito del Matrimonio nella celebrazione eucaristica e il Rito del Matrimonio nella celebrazione della Parola [di Dio], quest’ultimo secondo una duplice articolazione (tra battezzati e tra una parte cristiana e l’altra catecumena o non battezzata).

La scelta di un cambiamento così significativo affonda le radici in importanti motivazioni di ordine pastorale. C’è un numero sempre crescente di coppie di futuri sposi per le quali Cristo, la fede e la Chiesa non sono il centro della loro vita, ma si pongono solo “all’orizzonte”. In ragione di ciò, il rito del 2004 si propone di offrire una “flessibilità liturgica”, che risulti proporzionata alla reale situazione di fede dei nubendi.

Il “Rito del Matrimonio nella celebrazione eucaristica” dice una scelta di fede già compiuta. Come conseguenza pastorale e simbolico-rituale, sarà fondamentale far emergere nella celebrazione la “centralità” della Comunione eucaristica sotto le due Specie (Corpo e Sangue) da parte degli sposi quale “simbolo” dell’amore sponsale tra Cristo e la Chiesa, ricevuto in dono e assunto come impegno dell’amore che saranno invitati a vivere.

Il “Rito del Matrimonio nella celebrazione della Parola [di Dio]” è più adeguato a una coppia che si pone in via di rinnovata iniziazione cristiana. Attraverso il linguaggio dei segni, il rito orienta gli sposi verso quella più profonda e consapevole adesione a Cristo e alla Chiesa che ancora non sono in grado di vivere pienamente, facendo emergere la centralità della Parola di Dio come esperienza dell’“ascolto” capace di generare una rinnovata relazione con il Signore. Il vertice simbolico sarà pertanto, anziché la Comunione eucaristica, la consegna ritualizzata della Sacra Scrittura. Non come una specie di “regalo” spirituale, bensì come viatico per il cammino previsto dal loro nuovo stato di vita insieme e simbolo della loro ricerca-ascolto di Dio.

Una pastorale nella verità

La scelta del rito è un prezioso atto di libertà. La fatica pastorale che si impone è sollecitare la responsabilità dei nubendi rispetto al tipo di celebrazione, al fine che la intendano come espressione coerente della verità di come vivono. Vanno aiutati a non avere timore di mostrare a quale profondità si collochi la loro appartenenza ecclesiale e a non avere paura di apparire agli occhi di qualcuno come “poco credenti”. È importante che i pastori non temano di usare entrambi i modelli rituali e compito di chi guida gli incontri di preparazione è cercare di far affiorare un’autentica confessio vitæ et fidei dei fidanzati, che faccia da indicatore di direzione.

La presentazione del rito, frequentemente collocata al termine dei percorsi formativi, come coronamento e completamento dell’annuncio cristiano sul Matrimonio, necessita di un ricollocamento. Le diverse possibilità rituali sarebbe opportuno che diventassero la provocazione di avvio, con la quale stimolare la coppia a interrogarsi sul perché della volontà di “sposarsi in chiesa”.

Il Rito del Matrimonio nella celebrazione eucaristica

Il “Rito del Matrimonio nella celebrazione eucaristica” si articola in cinque parti.

1. Riti di introduzione

Vengono proposte due forme di accoglienza e ingresso degli sposi. Molto interessante è la prima (la più innovativa), nella quale traspare la teandricità, il carattere divino-umano dei “riti di accoglienza”.

I nubendi attendono con le rispettive famiglie e amici e, presso le porte della chiesa – cioè “fuori” dal luogo sacro, ma anche “nel mondo” –, ri-simbolizzano il loro incontro attraverso una condivisione dello stesso con i loro cari. Gli sposi “uniscono” non solo la propria vita, ma anche la vita, la storia, gli affetti delle rispettive famiglie, degli amici e conoscenti, permettendo che avvenga un “incontro” che, anche se non è certamente il primo cronologicamente parlando, è forse tra i più intensi dal punto di vista simbolico. Questa accoglienza, dal sapore prettamente umano, affettivo, “orizzontale”, si va a intersecare con l’accoglienza che Dio riserva agli sposi, manifestata e ritualizzata dalla presenza e dal saluto cordiale del ministro ordinato alle porte della chiesa. La coppia è accolta da Dio nella propria casa, perché egli faccia dei due una cosa sola e la loro esistenza e la loro storia sia raccolta in unità e trasfigurata dalla grazia. Questa “seconda” accoglienza – più interiore, spirituale, “verticale” – impegna la Chiesa stessa nella comunione invisibile con tutti i suoi figli. Il gesto di accogliere gli sposi e le rispettive famiglie e di salutarli presso le porte della chiesa potrebbe poi, ministerialmente, dilatarsi alla coppia, la quale a sua volta è invitata a salutare cordialmente, in parallelo con il saluto del celebrante, i convenuti, ricordando la storia del proprio amore e il perché della scelta di sposarsi nel Signore Gesù Cristo.

Segue l’ingresso degli sposi che, nello svolgersi della processione fino all’altare, accompagnati dai genitori e dai testimoni, mostrano la tensione-orientamento della loro esistenza a Cristo, il loro amore-venerazione a Cristo (l’altare è venerato) e la loro disposizione ad ascoltarlo (si collocano “ai piedi” dello stesso altare).

La seconda forma dei riti di accoglienza ricalca il cliché più classico dell’ingresso solenne della sposa e rischia di scivolare verso modelli più stereotipati. Quel padre che dà la figlia al marito potrebbe perfino suggerire nostalgie ‘patriarcali’ (e probabilmente tale era la realtà, nella sua origine storica), oltre a evocare suggestioni da film, da sfilata, da corte regale. L’ingresso insieme dei due sposi dice invece la loro personale scelta cristiana.

La Liturgia nuziale – omettendo l’atto penitenziale – esordisce con una memoria Baptismi, celebrata – “dove è possibile”, recita il n. 55 – presso il fonte battesimale, che viene raggiunto con una processione. Gli sposi cristiani, partecipi in forza del loro Battesimo del mistero pasquale di Cristo crocifisso e risorto, si dispongono a celebrare le Nozze, prima che come impegno, come risposta libera (e liberante) a un amore che, poiché proviene da Dio, li precede. Su questo insistono le tre monizioni iniziali, a scelta del presbitero, che introducono la memoria Baptismi.

Il rito di aspersione, che prende il posto dell’atto penitenziale, si compone di una monizione iniziale, una litania con acclamazione di ringraziamento per il dono sacramentale del Battesimo dinanzi all’acqua benedetta; infine l’aspersione, di chiara impostazione trinitaria e pasquale, dei nubendi e di tutta l’assemblea, mentre si esegue un’antifona adatta.

Al canto del Gloria, divenuto elemento essenziale della Messa per gli sposi, segue l’Orazione colletta,che chiude i riti di introduzione.

2. Liturgia della Parola

L’apprezzabilissimo Lezionario per il sacramento del Matrimonio dispone di un’ampia collezione di pericopi bibliche tratte dall’Antico e dal Nuovo Testamento. Se permane il criterio di adottare tutti i brani biblici che si riferiscono direttamente alle nozze nell’Antico e nel Nuovo Testamento, di notevole interesse è la scelta di testi che hanno la capacità di illuminare il “mistero grande” (cfr. Ef 5,32) non solo dell’amore umano ma anche della rivelazione cristiana.

La Liturgia della Parola, al termine della proclamazione del Vangelo, estende agli sposi – eccezione assoluta per i ministri non ordinati – la venerazione dell’Evangeliario, visibilizzazione sacramentale della presenza del Risorto che parla alla Chiesa, prevedendo anche per essi il bacio liturgico del libro. Questo “gesto” rituale si pone come atto di fede nella presenza reale di Cristo, cioè di ascolto della sua Parola, che illuminerà i momenti “cruciali” dell’esistenza degli sposi, e impegno a vivere e testimoniare la ministerialità sponsale in obbedienza al Vangelo. Il bacio allude anche a un amore a Cristo che precede, fonda e sostiene quello tra gli sposi.

3. Liturgia del Matrimonio

La Liturgia del Matrimonio esordisce con le interrogazioni prima del consenso. Si possono formulare secondo il modello classico dell’“interrogazione”, o secondo la nuova forma della “dichiarazione” contemporaneamente espressa dai nubendi.

Segue la manifestazione del consenso, accompagnato dall’antichissimo gesto della dexterarum junctio. Esso si rafforza con l’indicazione di rivolgersi l’uno verso l’altro, passando dalla posizione rivolta all’altare, che è Cristo, allo sguardo verso il coniuge.

Il consenso prevede tre forme.

La prima – oltre alla sostituzione del verbo “prendere” con il più esistenzialmente ricco “accogliere” – raccorda meglio le espressioni del libero e maturo impegno umano (“prometto di esserti fedele sempre…”) con l’azione gratuita di Dio, tramite la felice espressione “con la grazia di Cristo”, chiara allusione al primato della grazia sul consenso sacramentale.

Una seconda forma prevede una reciproca interrogazione tra sposo e sposa, di vago sapore biblico, che si chiude con un consenso “a una voce”, espressione lirica del mistero nuziale dell’una caro. L’espressione “con la grazia di Dio”, anche nella seconda forma, interagisce teandricamente con il libero impegno umano.

È prevista ancora una terza forma, tutta interrogativa, utile nei casi in cui sia difficile o impossibile l’esposizione di un testo prolungato, per balbuzie, analfabetismo, cecità…

Chiude questa sezione l’accoglienza del consenso, con il “ricuperato” gesto da parte del presbitero di stendere la mano sulle mani unite degli sposi.

La benedizione e consegna degli anelli vede il presbitero consegnare gli anelli agli sposi.

È data la possibilità di arricchire i riti esplicativi, dando alla Liturgia maggior forza simbolica ed espressività, con l’incoronazione degli sposi. Essi sono il nuovo Adamo e la nuova Eva, che hanno raggiunto il “coronamento-completamento” dell’esistenza l’uno nell’altro. L’uno è divenuto “causa” e “ragione” di salvezza (cioè corona di eternità) dell’altro, come fosse avvenuta una dedicazione dell’uno all’altro.

È possibile collocare a questo punto la solenne benedizione nuziale. L’anticipazione della benedizione viene motivata da una riscoperta pneumatologia del rito, situando entro la “Liturgia del Matrimonio” un’“epiclesi nuziale”.

È possibile accompagnare la solenne benedizione con il rito dell’imposizione del velo sugli sposi ovelazione. Esso vuole esprimere la “comunione di vita che lo Spirito, avvolgendoli con la sua ombra, dona loro di vivere”. Questo gesto, carico di suggestione, esprime una dilatazione simbolico-rituale rispetto all’ancor troppo frequente uso dell’“asciutta” formula di consenso. Il velo è memoria del nimbo, della nube di cui Dio è avvolto e segno dell’epiclesi dello Spirito Santo-Amore sugli “amanti”.

La consueta preghiera dei fedeli – presentata secondo il modello esemplare di poche e brevi invocazioni di stampo litanico – si prolunga in una significativa invocazione (litania) dei santi, intercessione di coloro che vissero santamente-fedelmente nel Matrimonio, segno di comunione ecclesiale, di protezione celeste, nonché anticipazione della comunione escatologica cui tende e si proietta la Liturgia cristiana.

Quando è prescritto, si fa la Professione di fede.

4. Liturgia eucaristica

Si svolge come di consueto ed è integrata dall’invito agli sposi a portare all’altare i santi doni del pane e del vino, segno della strettissima relazione tra Matrimonio ed Eucaristia.

L’esortazione, all’Offertorio, a raccogliere le offerte per “particolari situazioni di povertà” è l’ennesimo richiamo alla più autentica vocazione dell’offertorium romano, sintesi mirabile tra la caritas e il sacrificium di Cristo – sacramentalmente presente nei santi Doni consacrati – e la caritas e il sacrificium fidelium, esistenzialmente presente nell’offerta di sé e nelle oblate (in senso ampio) per i fratelli più poveri. Le due “offerte” si completano e si fondano reciprocamente. Sarebbe perciò auspicabile che gli sposi proponessero una colletta per i poveri, da presentare all’offertorio delle Nozze.

Il rito del Matrimonio ha il proprio vertice simbolico-teologico nella Comunione degli sposi sotto le due Specie. Con questo gesto essi assumono-assimilano il Corpo e il Sangue di Cristo nell’atto supremo di consegnarsi al mondo per amore. Pertanto, ricevendo come nutrimento l’amore divino di Cristo, ottengono la grazia di diventare essi pure capaci di amore fino al dono supremo di sé.

5. Riti di conclusione

Oltre alla benedizione, è questo il momento delle disposizioni concordatarie, lette sempre pubblicamente, e della sottoscrizione dell’atto di Matrimonio, da potersi fare pubblicamente o in sacrestia (mai sull’altare!).

Un congedo, un po’ verboso a dire il vero, conclude la celebrazione, con l’invio “missionario” e il richiamo alla ministerialità sponsale.

Si suggerisce infine la possibilità di donare agli sposi il libro della Sacra Scrittura.

Il Rito del Matrimonio nella celebrazione della Parola [di Dio].

La seconda forma si articola in quattro parti.

1. Riti di introduzione: analoghi al primo schema, prevedono una ricca memoria del Battesimo. Chiude un’orazione colletta.

2. Liturgia della Parola: con gli stessi principi del primo schema. Si inaugura con una monizione introduttiva e si chiude con il bacio di venerazione dell’Evangeliario da parte degli sposi.

3. Liturgia del Matrimonio: prevede uno schema celebrativo analogo al primo, anche se più semplice. Si compone di alcune parti per le quali valgono i principi interpretativi già sopra menzionati:

4. Riti di conclusione, che si articolano in:

L’esercizio della ministerialità

Un carattere che è fondamentale riconoscere nel rito del Matrimonio è la diffusa ministerialità che richiede.

Gli sposi, tramite il patto coniugale che liberamente si scambiano, sono evidentemente i soggetti primi.

Il presbitero (talora il Vescovo o il diacono), esercitando un’azione deprecativa (epicletica) sugli sposi, si pone come il soggetto attivo di una ministerialità deputata a celebrare la forza trasformante dell’agire sacramentale di Dio.

I lettori, ministri dell’annuncio di salvezza dello Sposo divino alla Chiesa, sua diletta Sposa, esercitano un servizio di tipo profetico, manifestando l’epifania della presenza di Cristo nella sua Parola. Un ministero, dunque, che non può essere relegato all’improvvisazione dell’ultimo momento, né ai semplici criteri “di amicizia”.

I cantori, il salmista, i musicisti. È necessario pensare al canto nella Liturgia nuziale come a un “linguaggio della fede celebrata”, appartenente alla natura stessa del rito cristiano, rifuggendo dalla logica della mera solennizzazione e dello sfarzo. I brani da eseguire vanno concordati tra presbitero, sposi, cantori e musicisti, perché siano in profonda unità con il rito nuziale, espressione coerente e consapevole del mistero celebrato.

Di grande problematicità pastorale è la creazione di un repertorio di canti appropriati al rito delle Nozze. Andrebbe assolutamente rivista la prassi di usare canti tratti dalle grandi arie di noti compositori, tradizionalmente approdati al “Matrimonio in chiesa”. L’aspetto problematico di questa consuetudine non riguarda tanto il “genere musicale” dei brani, né il fatto che sia un cantore a eseguirli, quanto piuttosto la modalità con cui ciò avviene. La Liturgia mal sopporta solisti in atteggiamento da palcoscenico. Vuole avvalersi di cantori che, in atteggiamento orante, elevino potentemente gli animi a Dio ed esprimano con il canto la supplica, l’adorazione, la profondità del mistero. L’ambito rituale nel quale intervenire, concordato in anticipo, il loro posto nell’aula liturgica, l’uso del microfono, l’abbigliamento saranno pertanto orientati a tale scopo. È quasi superfluo ricordare come la scelta dei brani debba attingere solo al repertorio strettamente cristiano e sacro. Il canto “romantico” o poetico dell’amore umano non trova collocazione in un’autentica Liturgia cristiana.

Gli accoliti e i ministranti assumono l’ufficio di ministri dell’altare, il cui compito è di affiancare sposi e presbitero per tutte le mansioni, anche pratiche, riguardanti la proprietà dell’allestimento – scevro da ogni barocchismo e cerimoniosità –, la ritualità diffusa (l’incenso, i ceri, la preparazione dell’altare, i libri liturgici…), l’uso dei segni e delle suppellettili fondamentali (l’Evangeliario, i vasi sacri, le corone, il velo, gli anelli, i fiori…), elementi necessari all’espressività simbolico-rituale, pena l’appiattimento sul solo codice verbale. La funzione dei ministranti potrebbe essere anche utile per recuperare nella celebrazione delle Nozze l’uso dello spazio: si pensi alla statio fuori dalla chiesa; alle processioni al fonte battesimale, all’ambone e durante la presentazione dei doni; alla collocazione degli sposi nell’aula liturgica durante la benedizione e le altre preghiere; alla presenza distribuita nello spazio circostante dei ministri ordinati, dei testimoni, dei parenti, della schola cantorum, di eventuali musicisti; alla collocazione non “cerimoniale” di banchi, ceste di fiori, sedili, microfoni, drappi, dettagli certamente marginali ma che, per il loro aspetto funzionale o decorativo, se usati male possono trasformarsi in goffi apparati o ostacoli visivi nell’aula.

Alcuni suggerimenti pratici

La coronazione e la velazione

I due riti esplicativi facoltativi – la coronazione e la velazione – sono contigui. Dopo il consenso, le persone che ne sono state incaricate portano processionalmente le fedi nuziali, le corone e il velo. Si pongono alla destra del sacerdote, che benedice gli anelli e li dà agli sposi per lo scambio, dopo il quale essi si inginocchiano. Il celebrante, tenendo le corone sul loro capo, pronuncia la formula come da Rito del Matrimonio n. 78, quindi le impone su entrambi.

È possibile che siano i fioristi stessi a realizzarle, con una struttura di fil di ferro molto sottile, rivestito di carta e di piccole foglie verdi o, nel caso della sposa, di roselline e altri fiori adatti (non il velo da sposa, che risulta disordinato). In alternativa, si può scegliere la tipica corona orientale, acquistabile online o in alcuni negozi di articoli religiosi. Ci sono anche siti dove la si può trovare in forma di fascetta: un piccolo circulus, molto elegante, di argento dorato.

Il velo, fatto di stoffa leggera (tendenzialmente il tulle), dev’essere grande, in modo da coprire sposo, sposa e sacerdote: almeno quattro metri per due. Può essere anche – come esemplarmente si fa in Sicilia – abbellito e ricamato. Dal punto di vista pratico, quando viene imposto al termine della solenne benedizione degli sposi, lo si fissa all’acconciatura di lei, o con un pettine già predisposto sul lato corto, qualora voglia lo strascico, oppure sul lato lungo, se preferisce una foggia più sobria.

Sarebbe bene che fosse una donna, per la grazia necessaria in questo frangente, a porgere ai testimoni e ai genitori il velo, che viene aperto e steso mentre quattro persone lo reggono agli angoli. Gli sposi sono in ginocchio e glielo si fa scorrere sopra il capo, in modo che si formi così la huppah. Il sacerdote entra sotto il velo e lì canta – o almeno recita – la solenne preghiera di benedizione. Poi lo sposo si alza e, se lo desidera, si toglie la corona. La sposa resta in ginocchio e, liberato il capo, si fa mettere da un’amica o una testimone il velo, fissandolo sulla pettinatura acconciata, quindi il sacerdote ci rimette sopra la corona. Questo è il momento in cui, mentre la schola fa un canto di esultanza, gli sposi possono salutare i genitori e i testimoni, invece che approfittare dello scambio di pace, che dovrebbe mantenersi sobrio e composto, senza gente che gira per la chiesa raggiungendo parenti e amici.

Alla litania d’intercessione con le invocazioni dei santi segue, se è domenica, il Credo, e infine l’offertorio, con il pane e il vino portati dagli sposi all’altare.

I fiori

Non ci sono norme precise da rispettare per quanto riguarda colori e tipologie. Ciò che va evitato è che il fiorista addobbi la chiesa puntando a creare un’ambientazione, con candele sui gradini, lampade, torce, lucerne, vasi, cascate di fiori, petali per terra… Gli organizzatori dei Matrimoni chiedono spesso agli sposi di acquistare il pacchetto completo dei servizi, per cui i fiori per la chiesa vengono poi trasferiti al banchetto nuziale, dimenticando che l’arredo di un luogo sacro ha una vocazione diversa rispetto all’estetica di un centrotavola da banchetto nuziale.

I fiori, nella Liturgia, hanno lo scopo di dare lode a Dio e di ornare le due eminenzialità: altare e ambone (anche il fonte battesimale, se ci si reca lì per fare la memoria del Battesimo). I fioristi non devono esagerare nel riempire il prebiterio di ammassi di piante, che entrano nella logica dell’ambientazione. È preferibile piuttosto un segno floreale lungo i banchi della chiesa.

Il sussidio liturgico

Non vanno scaricati da internet. L’ideale sarebbe che ogni prete avesse un file word con l’ossatura fondamentale del rito, e le parti facoltative segnate in rosso, da girare alla coppia.

Il sussidio liturgico (libretto) ha bisogno che si faccia preliminarmente la scelta delle letture; per questo va consegnato agli sposi, all’inizio del corso di preparazione al Matrimonio, il pdf scaricabile della CEI con il Lezionario. Così, nei mesi che precedono la celebrazione, possono leggersi le poco più che ottanta pericopi tra Antico e Nuovo Testamento per scegliere le più adatte, e questo varrebbe per loro da importante itinerario spirituale. Bisogna solo stare attenti a individuare letture conformi ai tempi dell’anno liturgico. Le coppie vanno informate che in Avvento e Quaresima i Matrimoni è fatto divieto di celebrare solennemente le Nozze, in ragione del clima penitenziale, e che, qualora si decidesse per un sabato del Tempo di Pasqua, dopo le 16 è necessario usare letture ed eucologia delle domeniche di Pasqua. Invece, se la celebrazione avviene prima delle 16, si possono scegliere nel Lezionario del Matrimonio tra quelle indicate per il Tempo di Pasqua.

Si eviti di fare libretti a metà, dove manca la parte eucaristica. O c’è tutto, o meglio limitarsi a un foglio con i canti. In copertina sarebbe importante che la dicitura fosse: “Celebrazione eucaristica con il rito del Matrimonio di…” o “Celebrazione della Parola di Dio con il rito del Matrimonio di…”, non “Luca e Francesca sposi” o “Luca e Francesca 2025”, scelte emotivo-affettive improprie. Non stiamo celebrando loro, ma l’Eucaristia e la Parola di Dio; e nel corso della Pasqua del Signore avviene il Matrimonio di Luca e Francesca.

La fattura del libretto sia semplice: basta una spillatura, senza costosi nastri. Le immagini dovrebbero uscire dagli stereotipi, evitando tramonti, fedi incrociate e colombine che si baciano. Piuttosto, si cerchi una raffigurazione di Cristo e Maria, o una fotografia della chiesa parrocchiale, metafora della Chiesa sposa di Cristo e segno del luogo che accoglie la coppia.

I canti rituali e la musica

È sempre difficile trovare un’assemblea che canti nel corso dei Matrimoni, per cui un coro (anche di poche persone) risulta molto utile. Si abbia cura che non manchino almeno i canti del Gloria, del Salmo responsoriale, dell’Alleluja, del Santo e dell’Agnello di Dio, in dialogo con l’assemblea per quanto è possibile. Il resto può essere affidato al coro, purché si vietino i brani che non hanno nulla a che fare con la fede.

Si tenga in debito conto l’Appendice musicale che sta nel Rito del Matrimonio 2004 (pp. 131-138), in cui sono presenti i canti rituali del celebrante in dialogo con il coro e l’assemblea. Specie la memoria del Battesimo e la bella benedizione degli sposi (accompagnata possibilmente dalla velazione) in dialogo con la schola e l’assemblea.

Le fotografie e i video

Il Diritto canonico prescrive che «nel luogo sacro sia consentito solo quanto serve all’esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione» (CJC can. 1210). In questa prospettiva, è necessario che l’intervento dei fotografi nel contesto della Liturgia venga concordato con il rettore della chiesa in cui si svolge la celebrazione, che ne è il responsabile (cfr. IGMR 73).

È bene definire in precedenza (non immediatamente prima delle celebrazioni) le modalità esecutive del servizio fotografico, magari identificando una o più postazioni fisse (secondo la configurazione architettonica delle singole chiese) dalle quali fare le riprese. Gli spostamenti necessari devono essere sobri e discreti, evitando attraversamenti del presbiterio.

La Liturgia della Parola e la Preghiera eucaristica impongono un assoluto rispetto e sono momenti in cui non vanno fatti scatti o riprese.

L’uso del flash andrebbe evitato, o almeno ridotto al minimo indispensabile, e se c’è bisogno di accendere o spegnere lampade di elevata intensità, ciò non va fatto in maniera brusca. Si provveda piuttosto a un’illuminazione supplementare dell’ambiente fin dall’inizio della celebrazione.

Si cerchi di assicurare discrezione nei gesti, silenziosità nei movimenti, decoro nell’abbigliamento, garantendo un atteggiamento sempre consono al contesto.

Al termine delle celebrazioni è consentita una maggiore libertà, salvo sempre il rispetto dovuto al luogo sacro.

Venerdì 10 gennaio 2025

Cardinale Roberto Repole, Arcivescovo di Torino

I ministeri istituiti per le Chiese che sono in Italia

→ Video dell’incontro

Venerdì 17 gennaio 2025

Professoressa Emanuela Buccioni, Docente di Nuovo Testamento presso ISSR della Toscana “Santa Caterina”

«Quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto» (Es 24,7)

La Parola di Dio ispira ogni ministero nella Chiesa

→ Slide dell’incontro → Video dell’incontro

Venerdì 24 gennaio 2025

Reverendo Giuseppe Como, Vicario episcopale per l’educazione, la celebrazione della fede e la pastorale scolastica dell’Arcidiocesi di Milano

Discernimento e formazione per i ministeri istituiti.

L’esperienza della Chiesa di Milano

→ Relazione → Video dell’incontro

Venerdì 31 gennaio 2025

Cardinale Arthur Roche, Prefetto del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

I ministeri istituiti. Come suscitarli e accompagnarli al tempo della Chiesa sinodale

→ Relazione → Video dell’incontro

«Non si può vietare a qualcuno di aver più gusto per una devozione privata che per la freddezza aspra dell’ufficio della Messa. Ma egli non può dire che la Liturgia è priva di vita, rigida, poiché egli stesso non riesce ancora a padroneggiare con l’animo queste forme ampie e forti».

Romano Guardini, Formazione liturgica

Le norme fissate dalla Penitenzieria Apostolica per ottenere l’indulgenza plenaria nel corso del Giubileo 2025 sottolineano l’importanza dell’impegno personale nella formazione. Ascoltare conferenze, seguire corsi di approfondimento, cercare di arricchire la propria sensibilità, porsi obiettivi di crescita culturale, individuare possibili guide per intraprendere un meraviglioso pellegrinaggio nelle regioni dello spirito: ecco alcuni modi per interpretare la vocazione di questo Anno Santo. Camminare con il Signore significa cercare di superare sempre i propri limiti, resistere alla tentazione della stanchezza e dell’essere troppo “indulgenti” con se stessi diventando “tiepidi” nella fede. L’amore per il Risorto è un fuoco. In mille modi san Paolo insiste su come ci abbia catturati e ci avvolga totalmente. E questo fuoco non può non spingerci a voler familiarizzare con la Scrittura per riconoscere in essa la voce dell’Amato, a confrontarci con le sollecitazioni della teologia

e dei maestri della spiritualità che se ne sono fatti interpreti, senza dimenticare quanto è prezioso perfezionare le competenze teoriche e pratiche necessarie a celebrare l’Eucaristia e gli altri sacramenti “con arte” (cfr. Sal 47,7), in modo che ogni uomo possa gustare e vedere com’è buono il Signore (cfr. Sal 33,9).

Il Giubileo della Speranza vuole farsi occasione di promozione del sapere in un momento in cui le Chiese particolari sono chiamate a far maturare i frutti degli anni appena trascorsi, caratterizzati da un vivace confronto, che ha portato talora a ripensare alcune strutture che potrebbero non essere più adeguate a questo tempo. Il nostro Sinodo diocesano ci ha permesso di riscoprire il valore della ministerialità “carismatica” dei laici nella vita della Chiesa e ora c’è bisogno di soffermarsi in un approfondimento e una giusta calibratura delle recenti acquisizioni. Per i “ministeri battesimali” è previsto un percorso diocesano scandito in tappe progressive di discernimento, conoscenza, valutazione, preparazione. Ma accanto alla valorizzazione di questa preziosa forma di impegno dei laici, che tanto bene fanno già alle parrocchie, la Chiesa ne suggerisce anche un’altra. Ci sono alcune figure individuate da Papa Paolo VI, e ora raccomandate da una recente “Nota” della CEI, come aiuti validissimi sia nell’ambito liturgico che della carità e dell’annuncio: il lettore, l’accolito e il catechista istituiti. Per cominciare a prendere confidenza con queste antiche e nuove modalità di servizio laicale, l’Ufficio per la Liturgia propone un ciclo di incontri, concentrati in particolare nel mese di gennaio, che provano a dare un contributo al rinnovarsi della Chiesa di Padova.

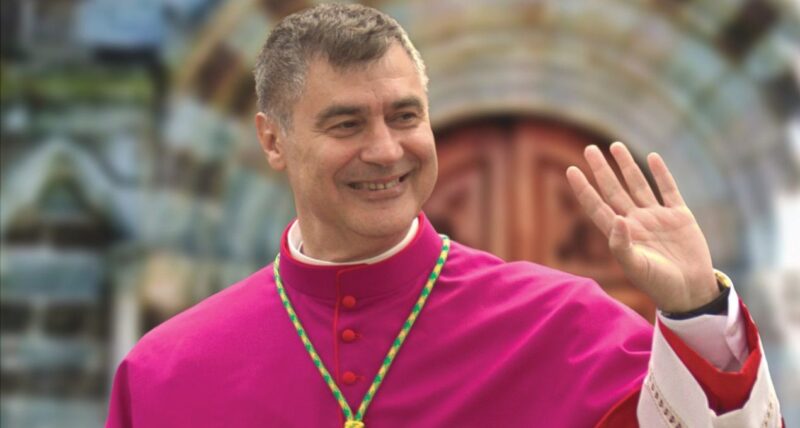

“Gennaio alla Liturgia 2025” ha il suo cuore nelle quattro serate del venerdì, in cui docenti di teologia e Pastori di notevole esperienza si assumono il compito di illustrare la storia, il senso e la realtà concreta dei ministeri istituiti, e nella mattina di studio di sabato 11 gennaio, appuntamento diocesano organizzato in collaborazione con il vicario per la Pastorale, don Leopoldo Voltan, e i responsabili della Caritas e dell’Ufficio per la Catechesi. Alla presenza del Vescovo Claudio, è prevista una conferenza del Cardinale Roberto Repole su “I ministeri istituiti del lettore, dell’accolito e del catechista nella vita di una Diocesi”, che prelude a un lavoro di gruppo da cui trarre una sintesi che possa suggerire alcuni primi passi da compiere in futuro.

Nelle serate di mercoledì, vengono proposte quattro lezioni online per far maturare nel Popolo di Dio la visione ecclesiologica e liturgica presente nei testi del Magistero della Chiesa, dalla Ministeria quaedam (1967) alla Nota ad experimentum della Conferenza Episcopale Italiana: I ministeri istituiti del lettore, dell’accolito e del catechista per le Chiese che sono in Italia (2022).

Il programma offre anche corsi che mirano a dare indicazioni per gestire al meglio gli aspetti pratici del celebrare cristiano. Dopo gli incontri del 2023 dedicati ai sacristi e un approfondimento, nel 2024, sul Battesimo dei bambini e le Esequie, quelli del 2025 hanno per tema “Come la parrocchia celebra il Matrimonio. A vent’anni dal Rito del Matrimonio (2004)”. Sono stati pensati per raggiungere, il giovedì sera, varie zone della Diocesi: Solesino, Stra’, Quero, Asiago e, il 6 febbraio, la parrocchia del Sacro Cuore in Padova, e vorrebbero aiutare presbiteri, diaconi, laici, lettori, maestri di coro, fioristi, sacristi ad affrontare la celebrazione del Matrimonio cristiano valorizzandone il rito, la Liturgia della Parola e i suoi lettori, il canto appropriato e l’alternanza coro e assemblea, e curando l’arredo dell’edificio sacro in modo che si illumini di “nobile semplicità”. Queste serate introducono un breve corso in due appuntamenti che partirà, nelle stesse sedi, nel mese di marzo, organizzato in collaborazione con l’Ufficio diocesano di pastorale della Famiglia.

Dato l’interesse riscosso l’anno scorso, vengono riproposte tre mattinate di studio intensivo per le scholæ cantorum, presso la chiesa padovana della Sacra Famiglia, con lezioni ed esercitazioni pratiche a cura dei maestri Alessio Randon e Francesco Cavagna.

Infine, nei pomeriggi di sabato, torna il corso di formazione per i nuovi candidati al Ministero straordinario della Comunione.

Come nelle precedenti edizioni, tutti i partecipanti a questo laborioso “Gennaio” sono invitati a celebrare in Cattedrale il Signore, nostra forza, in occasione dei Vespri delle domeniche e della Messa del 2 febbraio.

Il simbolo che abbiamo scelto per la rassegna è una rosa bianca, reverente omaggio a Romano Guardini, che chiamò così il gruppo di giovani cui insegnava l’arte del servire nella Liturgia il “bel Pastore”.

Gianandrea Di Donna

Responsabile

E attendo che spunti dalla mia anima

la domenica di luce

(Misakh Metzarents)

SCARICA IL PDF CON IL CALENDARIO COMPLETO

Sono invitati i Presbiteri, i Diaconi, gli operatori pastorali parrocchiali per l’Annuncio e la Catechesi, la Carità e la Liturgia, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi diocesani, la Presidenza del Consiglio Pastorale diocesano

Sabato 11 gennaio 2025

Centro parrocchiale “Ave”, Via Papa Giovanni XXIII, 3 – Casalserugo (Padova)

Ore 9.30, Rev. Leopoldo Voltan, Vicario Episcopale per la Pastorale

Preghiera e introduzione

Ore 10.00 – 11.00, Card. Roberto Repole, Arcivescovo di Torino e Susa

I ministeri istituiti del lettore, dell’accolito e del catechista per le Chiese che sono in Italia. Un’introduzione alla Nota del 2022 della CEI

Ore 11.00 – 11.15, Presentazione degli Atti del Convegno Ecclesiale delle Chiese del Triveneto sulla Liturgia «Ritrovare forza dall’Eucaristia» (Verona 2023)

Ore 11.30 – 12.30, Lavori di gruppo

Ore 12.30 – 13.30, In dialogo con il Cardinale Repole

Ore 13.30, Pranzo a buffet

Iscrizioni → https://forms.gle/xExT5gNBBhmAdNW6A

SCARICA IL PDF CON IL CALENDARIO COMPLETO

Casa di Spiritualità Villa Immacolata

Via Monte Rua, 4, 35038 Torreglia (Padova)

ore 9.30 – 12.30

Gianandrea Di Donna,

Docente di Liturgia Facoltà Teologica del Triveneto

Sabato 15 marzo 2025

Giubileo: la dottrina cattolica dell’indulgenza I

Sabato 29 marzo 2025

Giubileo: la dottrina cattolica dell’indulgenza II

Iscrizioni:

Casa di Spiritualità Villa Immacolata

– Email: info@villaimmacolata.it

– Segreteria 049 5211340 (dalle ore 9.30 alle ore 12.30)

Contributo € 15 per tutti gli incontri