“O Astro che sorgi/ splendore della luce eterna,/ sole di giustizia:/ vieni, illumina chi giace nelle tenebre/ e nell’ombra di morte.” Nel giorno più corto dell’anno, il 21 dicembre, nel grande buio del cosmo, la Chiesa canta durante la celebrazione dei Vespri, al Magnificat, l’antifona “O Oriens”, ribadendo il nesso di meravigliosa potenza simbolica tra il sole cosmico e il Sole Cristo. E come sapevano fare gli antichi rinvia anche implicitamente alla natività del Battista, che si celebra il 24 giugno, nel momento del Solstizio d’estate, proprio quando le ore di luce cominciano a calare. “Io devo diminuire, mentre lui deve crescere” (Gv 3,30), dichiara Giovanni riferendosi al Signore. La Liturgia colloca in corrispondenza del Solstizio d’estate la nascita di colui che decresce, che annuncia sparendo il Sole che sorge.

Innumerevoli sono le esperienze per cui la nostra esistenza si trova avvolta nella tenebra: dolori che riguardano sia noi che le persone che ci sono care. E dentro al mysterium iniquitatis, la notte delle notti: la morte, falce che ci angoscia e ci getta nella confusione. Nell’antica Roma agli agonizzanti veniva addirittura posta sulla faccia una maschera di rame con un grande sorriso, una bocca larga e volgare, per nascondere gli spasmi della morte e l’angoscia insita in quel venir meno della vita. Eppure, ancor prima del passo della fede, l’assunzione della serietà dell’essere uomini passa dal guardare in faccia tale realtà.

Nell’ombra della morte, l’uomo è posto davanti alla più grande tentazione, quella di dire a Dio: Tu non sei Padre. Dopo che Giuda lascia il Cenacolo, Giovanni chiude il racconto con una chiosa: “Ed era notte” (13,30), e chi canta la Passione del Signore al Venerdì Santo conosce bene la potenza di quell’apparente dettaglio.

L’amore trinitario ha voluto che il Verbo assumesse su di sé lo stato umbratile della vita dell’uomo; non a caso la Passione si consuma nella notte e mentre Gesù è inchiodato alla croce si fa buio su tutta la terra. C’è uno splendore della luce eterna che è venuto a illuminare la nostra tenebra, ma questa potenza ha in Cristo un modo particolare di soccorrerci. Esistenzialmente, noi non riusciamo a percepirne la vittoria in tutto il suo fulgore. Il 26 dicembre, giorno che segue al Santo Natale, il mondo continuerà a languire nei dolori, nelle sofferenze, nella fame, nelle guerre, nei cataclismi, negli ospedali. Perché un sole che sorge non è un faro che immediatamente si accende: c’è una gradualità, una progressione, per cui solo un po’ alla volta le tenebre cedono il posto al chiarore.

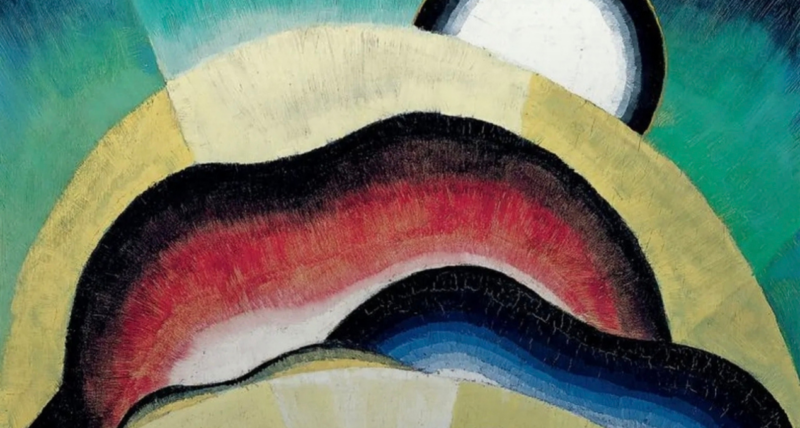

Questa dimensione crepuscolare richiama la notissima parabola del grano e della zizzania. All’irruenza di coloro che propongono di strappare la zizzania, il Maestro oppone il suo no. Ma così vale anche per le altre parabole del Regno. Il Regno di Dio è come un minuscolo seme; il contadino lo pianta e poi aspetta, non ha la pretesa che la mattina dopo abbia già il fusto con i rami e i frutti. Lo innaffia, lo pota, gli zappa la terra intorno, e un po’ alla volta la pianta cresce fino a diventare un grande albero dove si posano gli uccelli del cielo per proteggersi alla sua ombra (cfr. Mt 13,31-32). Gesù ha costituito la Chiesa attorno a dodici uomini, rimasti addirittura in undici dopo il tradimento di Giuda. Nascosto nella Scrittura, c’è il mistero della pazienza di Dio, della gradualità della sua economia di salvezza, di un Regno, una vittoria sul male e sulla morte, sulla tenebra, che entrano nella storia degli uomini trasformandola dall’interno così come il lievito trasforma la pasta. Lo stile di Dio non è quello di un grande faro che si accende, ma è simile alle sfumature di un’aurora. La luce entra nella vita degli uomini con una modalità esprimibile nella metafora di una tenebra che viene rischiarata piano piano. Il Signore non ci impone, accecandoci, la redenzione, ma la lascia germogliare come un sole al mattino, con quella misura. Che mistero!…

La gradualità è il modo concreto con cui noi facciamo esperienza della salvezza, perché ci sperimentiamo salvati eppure fragili, redenti e peccatori, sani e malati, in una perpetua condizione di pellegrini. Certi però, nella fede, della “beata speranza”, come afferma l’eucologia dell’Eucaristia: nell’attesa del “nostro Salvatore Gesù Cristo”.

don Gianandrea Di Donna