La riforma del Concilio Vaticano II

Nel suo coraggioso “avanzare di ritorno”, il Concilio Ecumenico Vaticano II ha riconsegnato alla Chiesa la centralità del Battesimo, del nostro venire immersi attraverso di esso nella Pasqua del Signore. Essere fratelli in Cristo, morti con lui e risorti con lui (cfr. Rm 6), chiede a tutti i battezzati di non sentirsi più inadeguati ad annunciare la speranza che viene da Dio e di non accontentarsi di assistere passivamente all’operare della Chiesa, ma di cogliere ogni occasione per parteciparvi, con la passione degli innamorati, con l’obbedienza di chi ha bisogno di essere protetto, aiutato, con una volontà di bellezza, di purezza, di giustizia, di verità, di un bene generoso, traboccante, che raggiunga tanti.

Indetto da Papa Giovanni XXIII nel 1962, il Concilio già indovinava i tempi di difficoltà e confusione che avremmo conosciuto. E tornava indietro, ai primi secoli, quando il racconto glorioso dei Vangeli correva in un campo minato di persecuzioni, torture, ma quasi andando di santo in santo, tanto era il fuoco di amore che ardeva nei cuori di chi aveva ricevuto la grazia del Battesimo. Non c’erano Bibbie tascabili e neppure tecnologie smart: le parole che dicevano la vittoria della vita sulla morte abitavano l’anima dei cristiani, e così era possibile lavorare e pregare, camminare e pregare, svolgere qualunque attività e pregare. E davanti alla stanchezza, all’orrore della violenza, alle ostilità, alle calunnie, ai supplizi, ai denti dei leoni e delle tigri nel Colosseo, alla solitudine, alla malattia, ai lutti, l’annuncio del gaudio pasquale era l’urgenza vera: trasmetterlo ai figli, ai parenti, ai vicini, a ogni fratello. Traboccare del Gloria degli angeli, dell’Alleluja di chi è in salvo dal male, dell’Osanna che attraversa i cieli, della memoria rassicurante di quel Padre che attende con una pazienza infinita, di quello straniero che viene a soccorrerci, di quel Dio che si cinge i fianchi, si inginocchia davanti ai nostri piedi capaci solo di incespicare (il peccato…) e li lava con il suo sangue dell’alleanza, di quel Creatore dell’universo che desidera dall’eternità, nell’eternità, passeggiare con noi nella brezza di un tempo che non riusciremmo a immaginare più mite e mostrarci ogni rosa del suo giardino.

La Chiesa dei primi secoli è stupefatta, rapita, e i missionari corrono: non li fermano le tempeste, gli agguati, il carcere, la fame, la sete, la povertà. Ci sono testimonianze di cristiani partiti dalla Siria e giunti fino al Tibet, a sfiorare l’America dalla parte opposta rispetto a Colombo, mille anni prima di lui, per portarvi l’annuncio bello e buono, il Vangelo, che adesso basta tirare fuori il telefono ed eccolo lì a disposizione, e ce lo stiamo dimenticando…

Il Concilio Vaticano II dice ai figli della Chiesa: dentro di voi deve battere il cuore del vostro Battesimo, che è la Pasqua del Signore. Siete morti con il Salvatore nell’acqua che è scesa sulla vostra testa a seppellirvi e siete nati a vita nuova con lui. La paura ora è lì, in quell’acqua. La freddezza, il cinismo, l’egoismo, la viltà, le trame del maligno: sono lì e voi siete invece figli nel Figlio, dolcemente amati dal Padre. E anche se la fragilità vi distorce le ossa, vi scava la carne, vi toglie la voce, la vista, l’udito, il futuro e vi rende l’immagine stessa del fallimento e della bruttezza, in voi c’è il trionfo della vita e del Signore della vita, l’unica vittoria che non può essere superata e smentita. Finché camminate per tornare da quel Padre che attende nell’eternità e sospirate per i fiori di quel giardino, la sfortuna non vi può vincere, anche se tutto crolla. E tutto crollava intorno ai cristiani dei primi secoli, tra guerre, carestie, pestilenze, persecuzioni.

Con la riforma della Liturgia, il Concilio Vaticano II ha voluto restituire alla Chiesa l’ardore delle origini. Chi vede modernità, disinvoltura, presenza forte nell’attualità non deve mancare di accorgersi di quanto i Padri vescovi abbiano provato a tornare al centro della fede, il più possibile vicino a Maria, a Giovanni, a Maddalena che stringe le braccia intorno all’albero della Croce pregando di poter assaporare almeno una goccia di quel Sangue.

Già le parole con cui Papa Giovanni XXIII inaugurava i lavori conciliari devono invitarci a ripensare la riforma liturgica come strumento privilegiato dell’agire pastorale della Chiesa, che si propone, nelle celebrazioni, di portare nel modo più efficace possibile gli uomini del nostro tempo all’incontro con la Pasqua di morte e risurrezione del Signore:

«Il nostro lavoro non consiste […] nel discutere alcuni dei principali temi della dottrina ecclesiastica, e così richiamare più dettagliatamente quello che i Padri e i teologi antichi e moderni hanno insegnato […]. Al presente bisogna invece che in questi nostri tempi l’intero insegnamento cristiano sia sottoposto da tutti a nuovo esame […], occorre che la stessa dottrina sia esaminata più largamente e più a fondo […], occorre che questa dottrina certa ed immutabile, alla quale si deve prestare un assenso fedele, sia approfondita ed esposta secondo quanto è richiesto dai nostri tempi. Altro è infatti il deposito della Fede, cioè le verità che sono contenute nella nostra veneranda dottrina, altro è il modo con il quale esse sono annunziate, sempre però nello stesso senso e nella stessa accezione. Va data grande importanza a questo metodo e, se è necessario, applicato con pazienza; si dovrà cioè adottare quella forma di esposizione che più corrisponda al magistero, la cui indole è prevalentemente pastorale» (Discorso del Papa Giovanni XXIII per la solenne apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II – 11 ottobre 1962, nr. 4-5).

Il primo documento messo a punto è la costituzione sulla sacra Liturgia: la Sacrosanctum Concilium. Fin dall’incipit emerge il suo afflato pastorale: «Il sacro Concilio si propone di far crescere ogni giorno di più la vita cristiana tra i fedeli; di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quelle istituzioni che sono soggette a mutamenti; di favorire ciò che può contribuire all’unione di tutti i credenti in Cristo; di rinvigorire ciò che giova a chiamare tutti nel seno della Chiesa. Ritiene quindi di doversi occupare in modo speciale anche della riforma e della promozione della Liturgia».

Questa prospettiva viene precisata al numero 21: «perché il popolo cristiano ottenga […] le grazie abbondanti che la sacra Liturgia racchiude […] l’ordinamento dei testi e dei riti deve essere condotto in modo che le sante realtà che essi significano, siano espresse più chiaramente e il popolo cristiano possa capirne più facilmente il senso e possa parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria».

Non, dunque, un “aggiornamento” o la semplice sostituzione della lingua latina con le lingue nazionali, ma la consapevolezza della necessità di celebrare il dono di Dio attraverso la ricchezza antropologica dei linguaggi dell’uomo, dei segni simbolici, delle arti e della bellezza. Così la riforma dei testi e dei riti in nome di una partecipazione più ampia del popolo cristiano alla Liturgia ha interessato diversi livelli, a cominciare dai libri liturgici. Il Messale Romano è stato rielaborato come il “libro” di tutto il popolo cristiano, intendendo il rito della Messa come una “sinfonia” ecclesiale dove agiscono, ciascuno secondo il proprio ministero, il vescovo, il presbitero, il diacono, i lettori, il salmista, gli accoliti e i ministranti, i cantori, i musicisti, l’assemblea tutta.

L’opera di Cristo nella Liturgia

“Per realizzare un’opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, e in modo speciale nelle azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della Messa, sia nella persona del ministro, essendo egli stesso che, «offertosi una volta sulla croce, offre ancora se stesso tramite il ministero dei sacerdoti», sia soprattutto sotto le specie eucaristiche. È presente con la sua virtù nei sacramenti, al punto che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza. È presente nella sua parola, giacché è lui che parla quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura. È presente infine quando la Chiesa prega e loda, lui che ha promesso:

« Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io, in mezzo a loro » (Mt 18,20).

Effettivamente per il compimento di quest’opera così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati, Cristo associa sempre a sé la Chiesa, sua sposa amatissima, la quale l’invoca come suo Signore e per mezzo di lui rende il culto all’eterno Padre. Giustamente perciò la liturgia è considerata come l’esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo. In essa, la santificazione dell’uomo è significata per mezzo di segni sensibili e realizzata in modo proprio a ciascuno di essi; in essa il culto pubblico integrale è esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra. Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun’altra azione della Chiesa ne uguaglia l’efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado.”

Questo importantissimo paragrafo 7 della Sacrosanctum Concilium chiede anzitutto di riconoscere che a Cristo crocifisso e risorto va il primato assoluto dell’agire liturgico, mostrando, nei testi delle preghiere e nei riti, che il compito fondamentale della Chiesa, mentre celebra i divini Misteri, è cogliere in essi la presenza dell’opera salvifica del suo Signore. È un’intuizione che dobbiamo alla teologia del Movimento Liturgico, che, a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, ha visto numerosi ricercatori coltivare studi approfonditi sul rito cristiano, riaccendendo intuizioni che erano state dell’epoca patristica. Da quel patrimonio di riscoperte, tra cui il canto gregoriano e le catechesi mistagogiche arcaiche, Pio XII ha tratto spunto per la prima enciclica della storia dedicata interamente alla Liturgia, la Mediator Dei, pubblicata nel 1947, in un contesto di grandi tensioni tra conservatori e progressisti. Il Papa cercava di pacificare gli uni e gli altri, chiedendo di ricordare che il celebrare della Chiesa non è “decoro estetizzante” né “ideologia”.

Chi ha dimestichezza con le Scritture sente echeggiare nel titolo dell’enciclica un passaggio della Lettera agli Ebrei. Il “Mediatore di un’alleanza nuova” tra l’umanità e la divinità è Gesù Cristo:

“Cristo, invece, è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d’uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo – il quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio – purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente?

Per questo egli è mediatore di un’alleanza nuova, perché, essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l’eredità eterna che era stata promessa.” (Eb 9,11-15)

Nell’antica alleanza c’erano il sacerdozio del Tempio e lo zelo dei leviti, che avevano il compito, ogni giorno e più volte al giorno, di offrire animali a Dio come sacrificio espiatorio. Ma la Lettera agli Ebrei fa riferimento a un’immolazione che non viene dall’uomo: è Dio stesso che, attraverso Cristo, si offre. L’atto dell’offerta personale, esistenziale, del Signore Gesù non è assimilabile al culto giudaico, che prevedeva il ripetersi dei sacrifici. Egli entra nel regno del Padre “ephapax”, “una volta per tutte”, morendo sull’altare della Croce. L’Amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo genera all’interno dell’evento pasquale la propria manifestazione e la salvezza che la Pasqua rivela e realizza dipende dal fatto che la Carità di Dio non è una qualità accessoria, ma il totale sacrificio di sé. Nel sangue di Gesù scorre l’Amore trinitario, l’Agape, la Carità che dal Padre va al Figlio e dal Figlio al Padre, dove è l’origine di ogni creare e ricreare.

Ecco il nuovo culto: il Sommo Sacerdote, il Mediatore della nuova alleanza, il Signore Gesù, si sostituisce al Tempio e la sua vita stessa è l’offerta sacrificale.

Occorre però indagare il senso profondo dell’avverbio ephapax per comprendere che relazione ci sia tra l’unica Pasqua e il suo essere data, nel contesto dell’ultima Cena, “per le moltitudini”, toccando la molteplicità dei casi. Dio irrompe nella vicenda del mondo con una dinamica che non lo blocca in un determinato momento, perché le sue azioni e le sue parole trascendono spazio e tempo. Paolo, nella Lettera ai Galati (4,4), legge l’incarnazione, l’evento con cui il Verbo entra nella storia, come la pienezza del tempo: il tempo, cioè, raggiunge il suo fine e la vicenda degli uomini un compimento ineguagliabile, che ha nella Pasqua il culmine. Essa è il mistero di salvezza che il Signore realizza come “ricapitolatore” (cfr. Ef 1,10) della storia; dietro le tenebre della Passione si realizza “una volta per tutte” l’obbedienza perfetta del Figlio al Padre, che ridona al cosmo la “logica” originaria dell’alleanza d’amore. Tutto ciò che Gesù ha detto e fatto è portato, lì, a pienezza: condurre l’uomo dalla morte (dal peccato) alla vita, dalle tenebre alla luce. Le azioni che raccontano ripetutamente i Vangeli di ridare la vista ai ciechi vogliono significare – come afferma Giovanni – che Cristo è la luce del mondo; quando risuscita Lazzaro, egli manifesta di essere la vita del mondo. Tutto testimonia che la sua parola è quella di un Dio efficace.

L’enciclica di Pio XII voleva spostare l’attenzione da un’idea di culto inteso come azioni cerimoniali che la Chiesa compie verso Dio per esprimere la propria fede – opera degli uomini – a una Liturgia dove ciò che si realizza è Cristo a compierlo – opera di Dio. Il Papa scrive: “La sacra Liturgia è pertanto il culto pubblico che il nostro Redentore rende al Padre come capo della Chiesa e il culto che la società dei fedeli rende al suo Capo”.

Nella Liturgia è dunque in atto la pienezza dell’opera redentrice di Gesù Cristo, la nuova creazione, che non si limita a situarsi in un punto preciso del passato, ma è avvenuta “una volta per tutte”.

La costituzione Sacrosanctum Concilium, al numero 7, riprende e amplia l’intuizione della Mediator Dei, spiegando che, mentre celebriamo i divini Misteri, il Signore, il Sommo Sacerdote della nuova alleanza, offre sé stesso all’eterno Padre e associa a sé la Chiesa, sua amata Sposa, perché per mezzo dei segni sensibili impari – nell’obbedienza della fede – a unirsi a questo sacrificio di lode, per la gloria di Dio e la santificazione dell’uomo.

Nelle azioni liturgiche è come se il cielo sopra di noi si aprisse: diventiamo partecipi dell’evento pasquale e siamo compresi in esso. L’ephapax va a toccare tutte le singole situazioni e condizioni dell’umanità e del cosmo.

Il rito cristiano non è un discorso su Gesù, un’ideologia, uno sforzo di devozione, ma un’azione del Salvatore del mondo che noi accogliamo nella fede. Per i Padri conciliari è addirittura la più grande azione della vita della Chiesa. Ed è trinitaria e pneumatica: dov’è il Figlio, lì opera anche lo Spirito. L’Ordinamento delle letture della Messa (reperibile sul Lezionario domenicale-festivo – Anno A, da p. 15 ss.) lo ha ben presente mentre ricorda quanto il Soffio divino soccorra continuamente il nostro fare e il nostro dire: “L’azione dello stesso Spirito Santo non solo previene, accompagna e prosegue tutta l’azione liturgica, ma a ciascuno suggerisce nel cuore tutto ciò che nella proclamazione della parola di Dio vien detto per l’intera assemblea dei fedeli, e mentre rinsalda l’unità di tutti, favorisce anche la diversità dei carismi e ne valorizza la molteplice azione.” (n. 9)

Il fondamento ecclesiologico

Le parole e le azioni rituali sono il compiersi della salvezza, non un estrinseco “cerimoniale”. La relazione generata da Cristo rigenera la Chiesa e la rende capace di diventare quello che è chiamata a essere. Il celeberrimo numero 10 di Sacrosanctum Concilium afferma che la Liturgia è “la fonte e il culmine della vita della Chiesa”.

Poiché il primo soggetto è Cristo, il mistero che è in opera nel nostro celebrare è duplice: temporale-incarnato (storico-rituale) e celeste-trascendente (divino-invisibile). Come nell’unità della Persona divina del Verbo sussistono due nature, quella umana e quella divina, distinte ma mai separabili, la Liturgia vive contemporaneamente di due dimensioni: una incarnata, storica e rituale, e un’altra celeste, divina e spirituale. Ogni azione liturgica è tutta umana e tutta divina, in quanto esercitata dal corpo mistico, cioè dalle membra che fanno parte del corpo di Cristo, che siamo noi, coloro che nel Battesimo sono rinati dall’acqua e dallo Spirito.

Mentre celebra il culto, fermo restando che il primo soggetto è il Signore, la Chiesa diventa il soggetto derivato. In stretta connessione con l’operato di Cristo, essa – intesa nella sua identità battesimale e nella varietà dei ministeri e carismi – agisce in modo conforme al Capo, che non può essere separato dalle membra.

“Quest’opera della redenzione umana e della perfetta glorificazione di Dio, che ha il suo preludio nelle mirabili gesta divine operate nel popolo dell’Antico Testamento, è stata compiuta da Cristo Signore principalmente per mezzo del mistero pasquale della sua beata passione, risurrezione da morte e gloriosa ascensione, mistero col quale «morendo ha distrutto la nostra morte e risorgendo ha restaurato la vita». Infatti dal costato di Cristo dormiente sulla croce è scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa.

Pertanto, come il Cristo fu inviato dal Padre, così anch’egli ha inviato gli apostoli, ripieni di Spirito Santo. Essi, predicando il Vangelo a tutti gli uomini, non dovevano limitarsi ad annunciare che il Figlio di Dio con la sua morte e risurrezione ci ha liberati dal potere di Satana e dalla morte e ci ha trasferiti nel regno del Padre, bensì dovevano anche attuare l’opera di salvezza che annunziavano, mediante il sacrificio e i sacramenti attorno ai quali gravita tutta la vita liturgica. […] La Chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il mistero pasquale: leggendo «in tutte le Scritture ciò che lo riguardava» (Lc 24,27), celebrando l’eucaristia, nella quale «vengono resi presenti la vittoria e il trionfo della sua morte» e rendendo grazie «a Dio per il suo dono ineffabile» (2 Cor 9,15) nel Cristo Gesù, «a lode della sua gloria» (Ef 1,12), per virtù dello Spirito Santo.” (Sacrosanctum Concilium 5-6)

Non siamo noi che nelle azioni liturgiche rendiamo Cristo presente nell’oggi, ma è Cristo che si rende presente alla sua Chiesa, che partecipa come a una epifania di sé stessa, perché il Signore, associando a sé il suo corpo mistico, la mostra quale “ekklesia”, la comunità dei chiamati. Il volto della Chiesa è rivelato mentre “si riunisce in assemblea” e quando una Chiesa locale celebra la Liturgia con il proprio Vescovo, lì si manifesta l’invisibile mistero della Chiesa universale. Senza le celebrazioni liturgiche, essa morirebbe, perché le sue declinazioni interne si esprimono attraverso il manifestarsi dell’ufficio regale di Cristo, che ha nella Carità la propria sostanza.

“Il sommo ed eterno sacerdote Gesù Cristo, volendo continuare la sua testimonianza e il suo ministero anche attraverso i laici, li vivifica col suo Spirito e incessantemente li spinge ad ogni opera buona e perfetta.

A coloro infatti che intimamente congiunge alla sua vita e alla sua missione, concede anche di aver parte al suo ufficio sacerdotale per esercitare un culto spirituale, in vista della glorificazione di Dio e della salvezza degli uomini. Perciò i laici, essendo dedicati a Cristo e consacrati dallo Spirito Santo, sono in modo mirabile chiamati e istruiti per produrre frutti dello Spirito sempre più abbondanti. Tutte infatti le loro attività, preghiere e iniziative apostoliche, la vita coniugale e familiare, il lavoro giornaliero, il sollievo spirituale e corporale, se sono compiute nello Spirito, e anche le molestie della vita, se sono sopportate con pazienza, diventano offerte spirituali gradite a Dio attraverso Gesù Cristo (cfr. 1 Pt 2,5); nella celebrazione dell’eucaristia sono in tutta pietà presentate al Padre insieme all’oblazione del Corpo del Signore. Così anche i laici, in quanto adoratori dovunque santamente operanti, consacrano a Dio il mondo stesso.” (Lumen Gentium 34)

La Liturgia non è opera “a porte chiuse”: dona ai fedeli l’Amore divino che sono mandati a portare ai popoli di ogni lingua, popolo e nazione. Li conforta e li accende del desiderio di annunciare la notizia che rallegra, innescando una dinamica di evangelizzazione missionaria.

La Liturgia – opera del Risorto – è anticipo del Regno di Dio, in quanto manifesta il volto della Chiesa senza ruga e senza macchia, che si compirà solo nella Gerusalemme celeste:

“Nella Liturgia terrena noi partecipiamo per anticipazione alla Liturgia celeste che viene celebrata nella santa città di Gerusalemme, verso la quale tendiamo come pellegrini, dove il Cristo siede alla destra di Dio quale ministro del santuario e del vero tabernacolo; insieme con tutte le schiere delle milizie celesti cantiamo al Signore l’inno di gloria; ricordando con venerazione i santi, speriamo di aver parte con essi; aspettiamo come Salvatore il Signore nostro Gesù Cristo, fino a quando egli comparirà, egli che è la nostra vita, e noi saremo manifestati con lui nella gloria.” (Sacrosanctum Concilium 8)

Cristo e le Scritture

Qual è il senso teologico della Liturgia della Parola?

Vi sono molte forme di ascolto della Scrittura, con le quali può essere interiorizzata, spiegata, analizzata, ma la Parola di Dio, nella Liturgia, non si legge e non basta dire che si proclama: essa viene celebrata. C’è una differenza sostanziale, ontologica perfino, tra la meditazione dei testi biblici in una conferenza o nel proprio studio privato e ciò che avviene durante l’Eucaristia.

Il Pontificale Romano Germanico del secolo X annota: “Si legge il Vangelo nel quale Cristo di sua bocca parla al popolo” (XCIV, 18).

Celebrare la Parola di Dio è tutt’altro che impegnarsi in una pomposa declamazione. Non è neanche il disporsi in un atteggiamento didattico-meditativo, come avviene con l’omelia o la consultazione dei sussidi nei quali si va in cerca di informazioni utili.

Più che coltivare l’immediato rimando alla Bibbia, è più fruttuoso considerare lo svolgersi della Liturgia della Parola in una prospettiva “architettonica”.

“Erat autem in loco, ubi crucifixus est, hortus, et in horto monumentum novum, in quo nondum quisquam positus erat.” (“Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto.”) (Gv 19,41)

Gesù viene deposto in un sepolcro scavato nella roccia, che diventa il luogo del suo stare.

Nel testo di Giovanni, il termine greco “mnemeion”, tradotto in italiano con “sepolcro” e nella Vulgata di Girolamo con “monumentum”, rimanda a un orizzonte di significati complesso. “Mnemeion”, “monumentum” indica una struttura architettonica che serve a ricordare una persona importante.

Quando, nel IV secolo, nelle chiese costantiniane si cominciarono a costruire i luoghi dedicati alla celebrazione, l’edificazione avveniva intorno a due elementi architettonici eminenziali: l’altare e l’ambone.

L’ambone – come l’Evangeliario, il libro dei santi Vangeli, di cui era monumentum – serviva a generare un’azione rituale: la celebrazione della Parola, con la quale non si voleva tanto realizzare una lettura di un brano biblico quanto ricevere una manifestazione del Verbo.

L’altare veniva collocato sull’asse ponente/oriente. L’ambone sull’asse meridione/settentrione. La sua struttura classica prevedeva: una rampa di scale per la salita, una loggia (a volte anche un’altra minore ad altezza intermedia), una rampa di scale per la discesa.

Il significato di una simile edificazione monumentale si comprende – come ha magistralmente suggerito Crispino Valenziano – solo riconoscendo in essa quel monumentum (cfr. Mc 16,46; Gv 20,11; Lc 23,53): il sepolcro nuovo cui si sono recate le donne e poi Pietro e Giovanni, scoprendo che davvero il Maestro che li aveva invitati a stare con lui era vittorioso sulla morte.

Il termine “ambon” probabilmente deriva dal verbo greco “anabaino”, “salire”, (anche se vengono proposte altre etimologie, che però non spostano in modo rilevante la semantica) e designa un luogo elevato, dove è possibile per i lettori e i diaconi dare lettura dei testi sacri. Alto, perché “Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion!” (Is 40,9), “Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annunziatelo dalle terrazze” (Mt 10,27). Esso è il “luogo elevato”, la “bocca della Chiesa”, il “giardino del sepolcro nuovo”, ornato di fiori e profumi, da cui risuona l’annuncio che l’angelo ha dato alle donne il primo giorno dopo il sabato (Mc 16,6) e che Maria Maddalena ha riferito ai discepoli (Gv 20,18): Cristo è risorto!

L’attuale “ambone” delle nostre chiese viene posto lungo la corda di recita, la quale non deve essere oltrepassata (come in teatro), punto che delimita l’azione in cui gli “attori” sono ben visibili dall’assemblea, ma ciò snatura completamente il suo senso. Dovrebbe stare nell’aula, ecclesialmente, non sul santuario-presbiterio, clericalmente. Non è un “leggio” inserito per dare lettura di un libro davanti a un pubblico. È piuttosto, come scriveva Germano di Costantinopoli (634-733), “l’icona del Santo Sepolcro”. È il contesto ambientale in cui vengono celebrate le Parole della Scrittura, che “gradualmente”, a partire dal racconto di Genesi, si riferiscono al Vangelo. I discepoli di Emmaus non avevano compreso che tutti i versetti dell’Antico e del Nuovo Testamento altro non fanno che parlare del fatto che Cristo dovesse “patire e risorgere dai morti ed entrare così nella sua gloria”, anticipando dietro innumerevoli figure la Pasqua (Lc 24,27). La Chiesa accoglie quest’unica vera buona notizia, ascoltandola come dalle labbra di Gesù stesso, mentre si celebrano nella Liturgia le Scritture.

L’ambone della basilica di Santa Sofia, a Costantinopoli, secondo il racconto di un diacono silenziario, aveva un’altezza di oltre dieci metri. In cima, sulla loggia di pietra, svettava una cupola, intorno alla quale c’erano alberi e fiori che ne facevano il monumento della Parola. Non si può non notare, tenendo conto dello sforzo che richiedeva l’edificazione di simili strutture, quanto fosse profondamente sentito il bisogno di dare visibilità alla forza del Verbo di Dio.

Il simbolo dell’ambone vuol dire roccia, elevazione, parola che discende con potenza, che illumina e riscalda il gelo che incontra; per questo è posto a meridione e guarda verso settentrione. Il monumentum“parla” in modo orientato (diretto verso un “centro” che ascolta), dalla luce e dal calore zenitale verso il freddo-buio del nord, in quanto da quel luogo elevato esce un Verbum che scalda, ma anche perché è la zona “delle donne”, le prime a sentire l’annuncio del Risorto, che per tradizione sedevano nell’assemblea a sud.

L’ambone è posto dentro un giardino-orto adorno di fiori. Sono quelli dell’equinozio di primavera, premuti dai passi del Signore che si avvicina a Maddalena mentre lei piange le lacrime di tutta l’umanità. I fiori posti accanto all’ambone disegnano simbolicamente il luogo preparato per noi dall’origine del tempo; per questo meritano ogni cura e amore. Non sono un abbellimento, ma una metafora pasquale, come la pietra del monumentum, la nube dell’incenso che tutto ricopre, la luce che portano gli accoliti (allusiva al cero pasquale, il cui candelabro spesso formava un tutt’uno con l’ambone).

Le parole che sgorgano da quel luogo sono il Verbum abbreviatum: è una sola, infatti, la buona notizia, l’eu-angelion: “Non è qui. È risorto”.

Dalla roccia elevata, un angelo-diacono in bianche vesti annuncia la risurrezione di Cristo. È sotto una cupola, come la volta di Costantino nell’Anastasis a Gerusalemme, l’unica basilica al mondo dove non è mai stato costruito un ambone, perché il Vangelo veniva cantato all’ingresso del Santo Sepolcro. E il turibolo fumigante, che crea tutt’intorno una nube, racconta al popolo che lì non c’è odore di putrefazione, ma il profumo della vita. Il Vescovo è a capo scoperto e si nasconde dietro il pastorale, perché lui deve sparire mentre parla il Pastore grande delle pecore.

Un accolito fa ondeggiare alle spalle del lettore il turibolo e disegna nell’aria una nube d’incenso che a poco a poco vela tutto, come quando Gesù è trasfigurato sul monte Tabor. Ed è proprio l’evidenza che non possiamo vedere, che i nostri occhi non bastano, a permetterci di avvicinarci a Dio nella fede. Il mysterion velato fa appello alla memoria ardente e umile di chi crede.

Mentre i lineamenti della persona che legge sfumano nella nube, l’assemblea può davvero sentire di avere di fronte il Risorto che annuncia la salvezza. Il libro non è più carta e inchiostro; da esso divampa una Parola “viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio”, che “penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore” (Eb 4,12).

Anche l’Evangeliario, il libro liturgico che contiene i quattro Vangeli (e solo essi), è oggetto-suppellettile, superamento ‘eccentrico’ e simbolico del mero livello testuale delle Scritture. Secondo la luminosissima distinzione di J.L. Marion, è icona e non idolo: non dipende dallo sguardo umano che lo scruta, ma è figura di ciò che è invisibile.

“Poiché l’annuncio del Vangelo costituisce sempre l’apice della Liturgia della Parola, la tradizione liturgica sia orientale che occidentale ha sempre fatto una certa distinzione fra i libri delle letture. Il libro dei Vangeli veniva infatti preparato e ornato con la massima cura, ed era oggetto di venerazione più di ogni altro libro destinato alle letture. È quindi molto opportuno che anche attualmente nelle cattedrali e almeno nelle parrocchie e chiese più grandi e più frequentate ci sia un Evangeliario splendidamente ornato, distinto dall’altro libro delle letture.” (Ordinamento delle letture della Messa n. 36).

L’Evangeliario è preso, entra, compare, dice-bellezza, è portato, elevato, intronizzato-cristificato, offerto, visto, posato, ri-preso da chi è stato benedetto, accompagnato dal canto allelu-Ja(hve), elevato, portato in cima al “monumento”, circondato dalla santa synaxis, illuminato, disigillato (come il libro dell’Apocalisse), aperto, salutato, incensato, cantato, ascoltato obbedienzialmente (anche dai vescovi – a capo scoperto, ma con autorità apostolica e pastorale), ri-preso, ri-portato, baciato, reso segno di benedizione, custodito, accolto, gustato, creduto, misticamente assunto nel silenzio del cuore… Resta testimone visibile-sacramentale di un depositum fidei, con-segnato, ricevuto, ‘proveniente’, ecclesiale, rinviante all’essenza della fede.

Alla fine della celebrazione della Parola del Signore, il diacono prende l’Evangeliario, lo bacia, lo alza in modo che l’assemblea capisca che non è parola scritta e che ogni volta che si legge il Vangelo all’ambone si è davanti al Risorto. Il diacono infatti lo canta, perché non sappiamo più in quale modo dire al popolo che è Parola del Cristo che ha vinto la morte. L’assurdità del canto esalta ancora di più il fatto che quanto avviene nella Liturgia si collochi oltre la mera materialità dei segni e sia presenza dell’Agnello immolato e ritto.

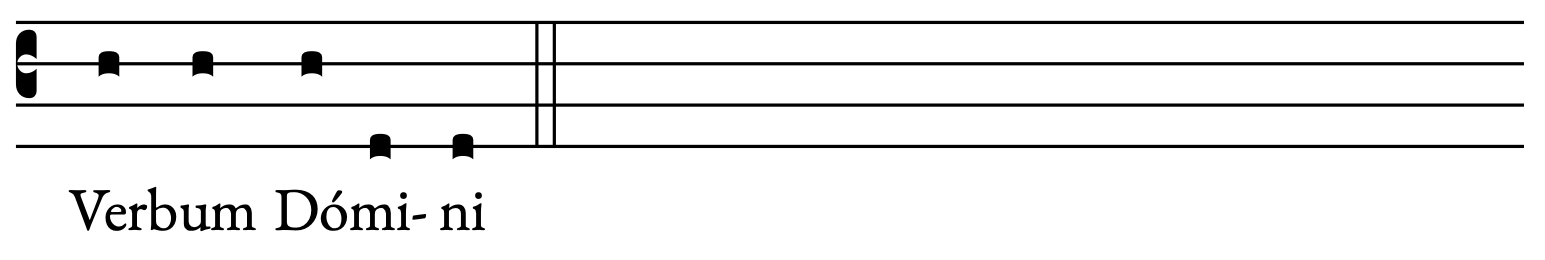

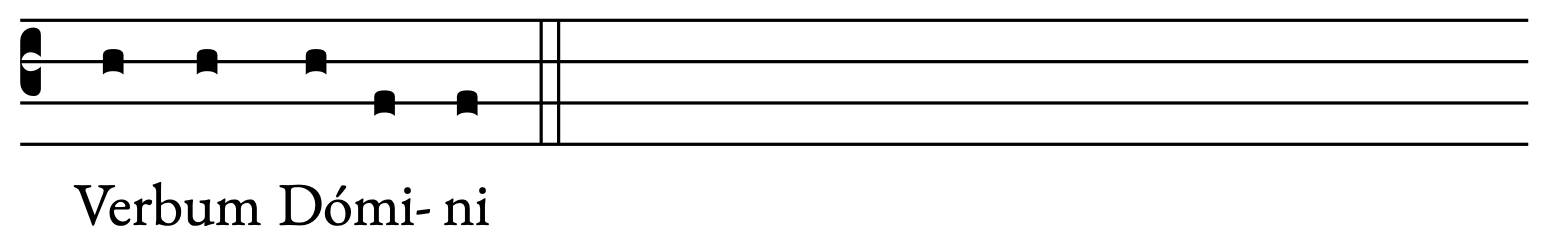

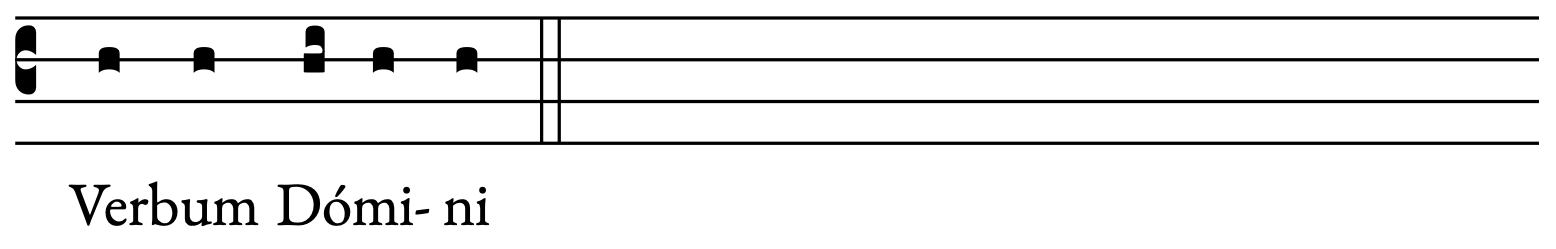

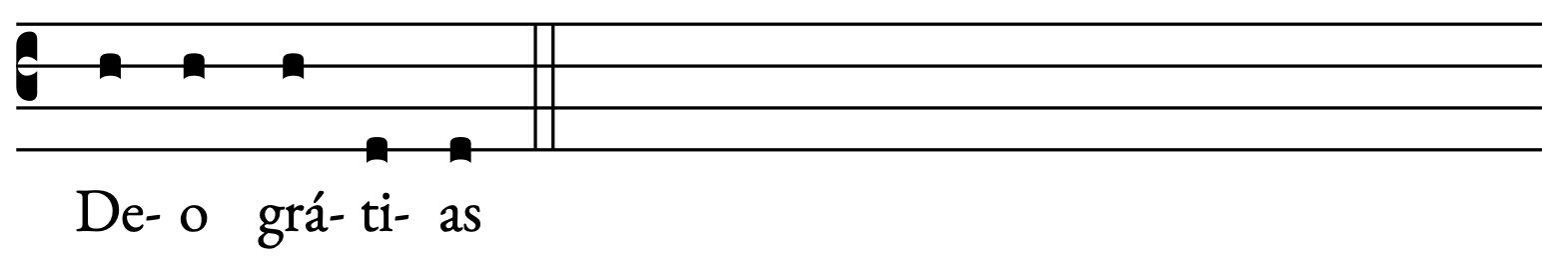

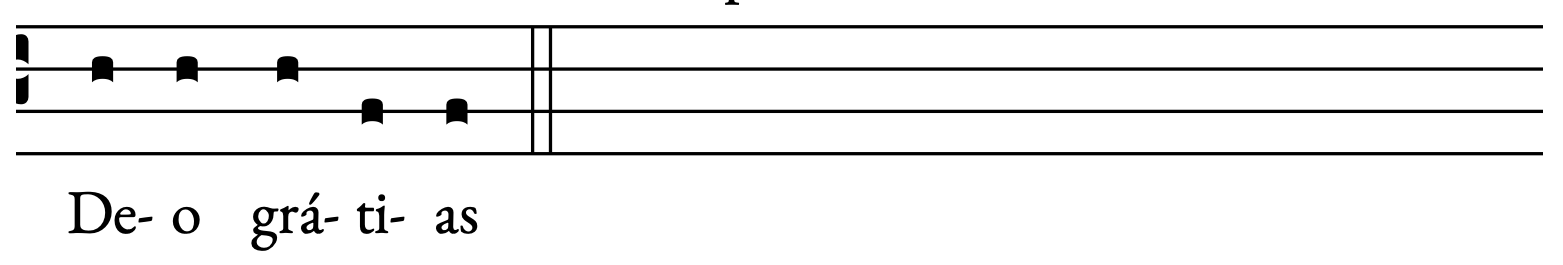

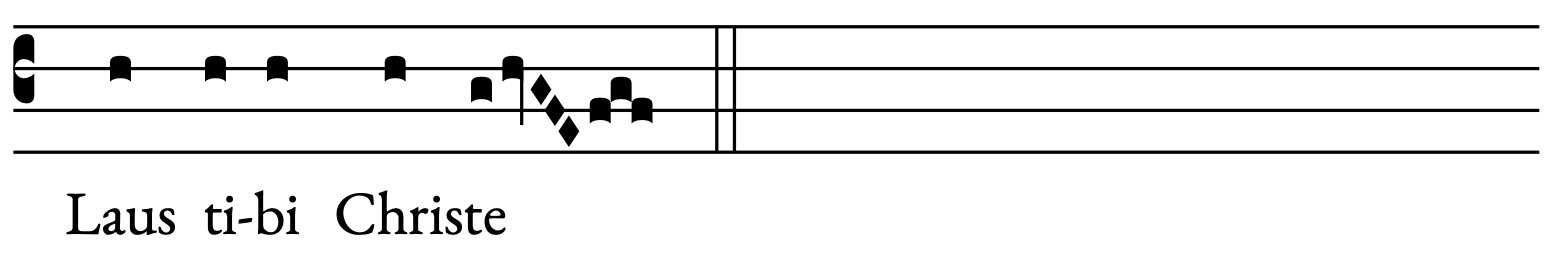

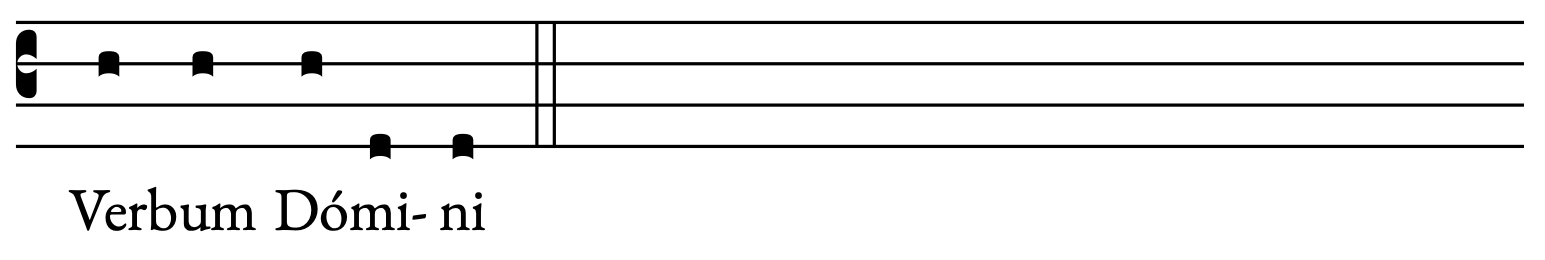

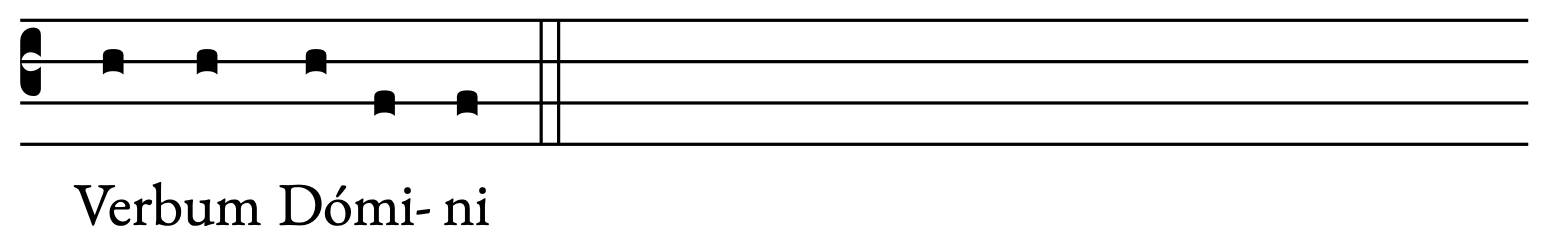

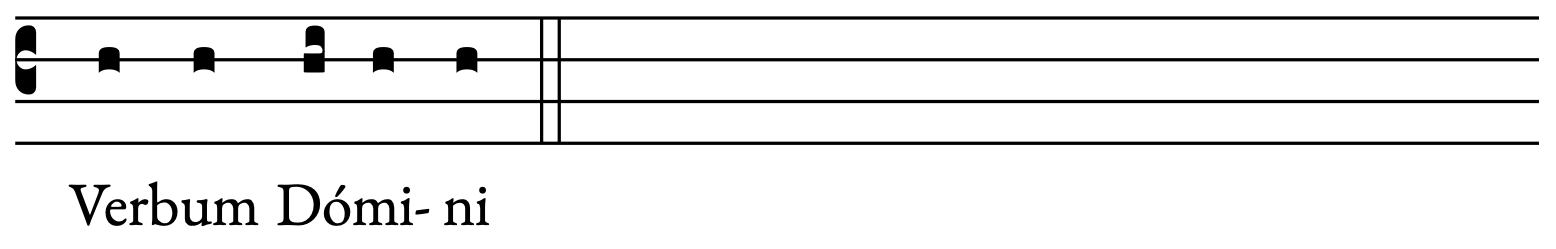

L’ambone, spazio “abitato” dall’angelo “diacono evangelico” (servo del “bell’annuncio”), che canta l’eccentricità della lieta notizia, accetta i lettori, il salmista, il vescovo (o il presbitero) per la cristificazione pasquale delle Scritture, memoria dell’esegesi di Emmaus. Dopo ciascuna delle tre letture, l’edizione “tipica” del Lezionario, messa a punto da Paolo VI per applicare la riforma del Concilio Vaticano II, ci chiederebbe di acclamare sempre Verbum Domini, che significa “Parola del Signore” – e noi sappiamo che nella Liturgia il Dominus, il Kyrios, è il Risorto. Un’unica acclamazione e non, didascalicamente, come nella traduzione in uso: “Parola di Dio” per l’Antico Testamento e l’Apostolo e “Parola del Signore” per il Vangelo. La Liturgia evita di dividere i Testamenti ed è solo la melodia del canto gregoriano, nella sua ineguagliabile genialità, a mostrarci come nell’Antico la Pasqua vada cercata molto a fondo, nelle parole dell’Apostolo sia prossima e nei Vangeli sia finalmente attinta e la Chiesa, la Sposa, possa cantare con un melisma celestiale la lode dello Sposo trionfante.

Al termine della prima lettura è previsto un intervallo di quinta: il tono diventa grave. Si deve scendere in profondità per cercare, tra le gesta di Sansone o i dolori di Giobbe o le avventure di Giuseppe in Egitto, il Risorto:

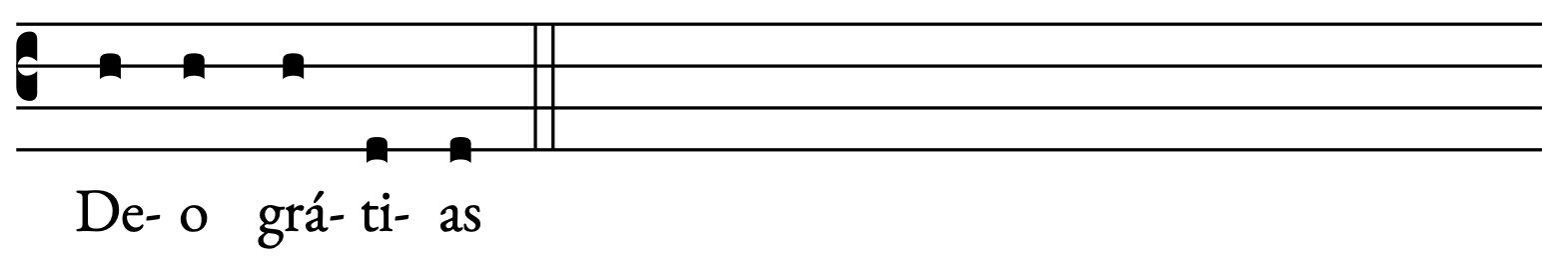

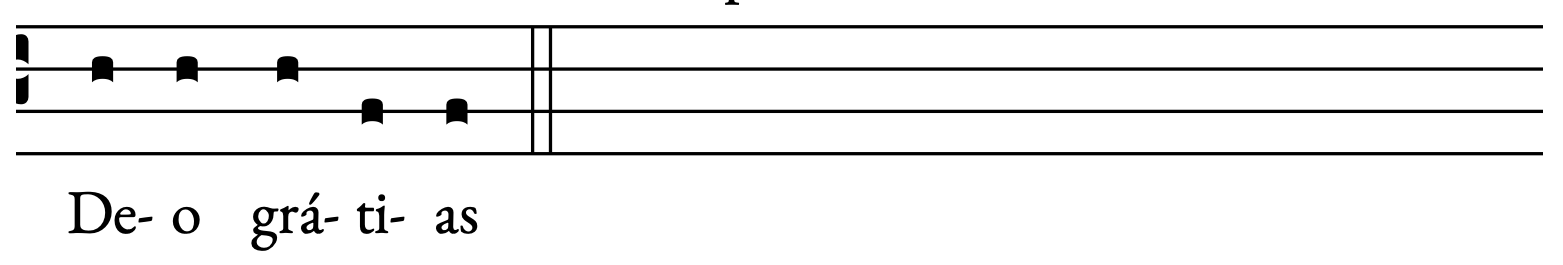

Dopo l’Apostolo, un intervallo di terza, perché occorre scavare, ma meno:

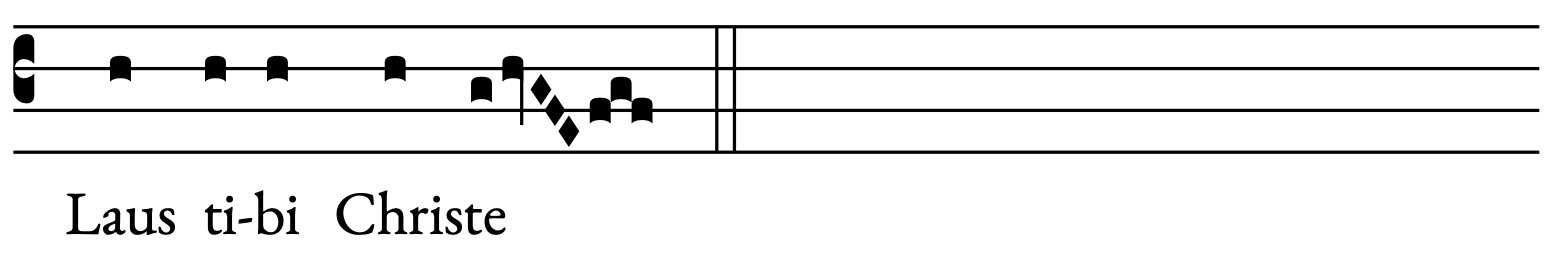

E dopo il Vangelo è tutto un melisma ascendente. Si aprono le parole del regno dei cieli, il Risorto ha fatto irruzione:

E come risponde la Sposa? Dopo l’Antico Testamento, compostamente:

Deo gratias…

Con il cuore che si solleva, dopo la seconda lettura:

Deo gratias…

Ma appena il Risorto è davanti a Maddalena e le dice “Myriam”, lei grida, si butta ai suoi piedi e comincia a baciarglieli, ad adorarlo. La santa madre Chiesa, come Maddalena impazzita d’amore, gli risponde:

Laus tibi, Christe……..

Un melisma interminabile. La Chiesa non finisce più di mostrargli quanto lo ama. Perché, se non lo amiamo, nella Liturgia della Parola, cosa facciamo? La Liturgia della Parola è Maddalena nel giardino pasquale.

Il nostro celebrare l’opera di Dio genera l’amore che ci converte, che ci porta dentro la vita concreta, che ci fa fare le opere della carità, servire i poveri, diffondere la pace, perdonare le offese. È l’amore che ci cambia, non le prediche.

LA LITURGIA DELLA PAROLA

«La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto per il Corpo stesso del Signore, non mancando mai, soprattutto nella santa Liturgia, di nutrirsi del pane di vita dalla mensa sia della Parola di Dio sia del Corpo di Cristo» (Dei Verbum 21).

La Scrittura, celebrata come presenza reale del Signore vittorioso sul peccato e la morte, porta la Parola di Dio in una dimensione che va oltre il libro e ci invita a decodificarla sacramentalmente per poterla assimilare e interiorizzare e rendere ispiratrice delle nostre azioni. Scrive Agostino: «La bocca di Cristo è l’Evangelo. Regna in cielo, ma non cessa di parlare sulla terra. Cerchiamo di non essere sordi: poiché egli parla con voce potente. Cerchiamo di non essere come dei morti, poiché la sua voce è un tuono»(Sermo LXXXV, 1 – PL XXXVIII, 520).

Alla Liturgia della Parola è stata riconosciuta una grande importanza fin dall’antichità, tanto che l’ordo lectorum è il più antico ministero (a parte quello ordinato) della Chiesa ed è attestato a Roma già nel II secolo. Coordinati da un archilector, i lettori esercitavano il proprio servizio sia in un contesto rituale che didattico. Erano preposti infatti alla catechesi e, nell’assemblea liturgica, alla proclamazione delle Scritture.

Nei primi secoli, l’Eucaristia iniziava subito con la Liturgia della Parola; i cosiddetti “riti d’introduzione” erano scarni e si limitavano alla processione d’introito del Papa, che faceva un ingresso solenne, accompagnato dal canto della schola, si prostrava per adorare il Signore (di ciò rimane traccia nel nostro rito del Venerdì santo), poi saliva da solo l’altare e, dopo l’orazione “colletta” che radunava l’assemblea, si sedeva e tutti facevano altrettanto. La Messa entrava nel vivo della propria forza con la Liturgia della Parola e questa prima parte era detta “Missa cathecumenorum”, o “Missa didattica”, in quanto se ne poteva trarre un’istruzione sui contenuti della fede cristiana. Vi partecipavano anche i catecumeni, che poi erano invitati a uscire prima della preghiera dei fedeli perché, mancando del Battesimo, non avevano in sé lo Spirito Santo che potesse gridare: “Abbà! Padre!” (cfr. Rm 8,17; Gal4,6).

Ben presto si è definito un preciso rituale per la Liturgia della Parola, che prevedeva determinate formule, un tono recitativo diverso per la cantillazione del Profeta, dell’Apostolo e del Vangelo, la presenza di un luogo proprio (l’ambone), l’uso di vesti liturgiche per i lettori e di libri riservati a loro. È interessante notare che da sempre la Liturgia della Parola poteva essere celebrata nelle lingue d’uso, anche quando l’anafora, il canone eucaristico, non abbandonava il greco delle origini.

Le letture, nei primi tempi, erano tratte direttamente dalle pagine della Bibbia e bisognava conoscere l’arte di spezzare il brano, dandogli un incipit e un explicit liturgico. Nel VI secolo, hanno cominciato a circolare elenchi di pericopi già pronte e a essere realizzati libri per raccoglierle: i Lectionaria (con brani tratti dall’Antico Testamento), l’Epistolarion (con le lettere del Nuovo Testamento) e infine l’Evangeliario (che riportava i quattro Vangeli nella loro interezza). Esso è stato subito inteso come presenza reale del Risorto, tanto che il canto di questo libro era riservato al vescovo in persona e non al diacono.

Il numero delle letture variava a seconda delle aree geografiche: in Siria (nelle zone intorno ad Antiochia, città tra le più importanti per il cristianesimo delle origini) si leggevano quattro brani (il Profeta, una pericope dai libri sapienziali dell’Antico Testamento, l’Epistola e il Vangelo). A Roma sempre tre (il Profeta, l’Apostolo, il Vangelo); ne sono traccia i nostri canti interlezionali, pausa meditativa tra lettura e lettura: il salmo e il canto al Vangelo, che si sono ritrovati innaturalmente tangenti quando il Concilio di Trento ha eliminato l’Antico Testamento, restituito alla Liturgia solo dal Vaticano II come prima lectio delle tre festive.

La Messa attuale, secondo l’impostazione che le ha dato la riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II, è scandita da una serie di letture che vanno da un minimo di due, nelle celebrazioni feriali, a un massimo di tre, in quelle festive, eccezion fatta per la Veglia pasquale, dove i brani biblici abbondano (fino ad arrivare a nove: sette dall’Antico Testamento e due dal Nuovo), “fossile” liturgico delle epoche in cui c’era la necessità di permettere al celebrante di battezzare e cresimare coloro che dovevano ricevere i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana.

Le letture del giorno compongono una sorta di unità tematica, ora più ora meno esplicita, assecondando un intento didattico, che tuttavia non deve farci dimenticare che la Liturgia è potenza sulla storia e sul mondo, nell’umiltà semplicissima dei segni. Infatti l’Ordinamento delle letture della Messa, dopo aver definito la struttura del rito, non manca di richiamarne il significato teologico: “Ogni Messa presenta tre letture: la prima tratta dall’Antico Testamento; la seconda dall’Apostolo (cioè o dalle Lettere o dall’Apocalisse, secondo i diversi tempi dell’anno); la terza dal Vangelo. Con questa distribuzione si pone nel debito rilievo l’unità dei due Testamenti e della storia della salvezza, incentrata in Cristo e nel suo mistero pasquale.” (n. 66)

Perché non ci siano passaggi della Bibbia che vengano trascurati, varia negli anni la selezione delle pericopi. Il ciclo festivo è suddiviso in anno A, anno B, anno C, e quello feriale in I (dispari) e II (pari), che si succedono a ruota.

Nell’anno A viene letto Matteo, nell’anno B Marco, nell’anno C Luca. Giovanni è presente nel Lezionario festivo dell’anno B, nel periodo estivo, e nel Tempo di Pasqua e nelle ultime tre domeniche di Quaresima dell’anno A, quando si traggono da esso le pagine dove più limpidamente è riconoscibile un rimando al Battesimo (al quale, nella Chiesa costantiniana, le cinque settimane prima della Pasqua volevano essere un periodo di preparazione): la Samaritana al pozzo (il Battesimo è quell’“acqua viva”), il cieco nato (il Battesimo è “illuminazione”), la risurrezione di Lazzaro (il Battesimo “fa nascere a vita nuova”).

Il ciclo feriale non prevede che varino le pericopi del Vangelo: unica a cambiare è la prima lettura, tratta dall’Antico Testamento oppure dalle Epistole o dal libro dell’Apocalisse. Nel Tempo di Pasqua, ricorrono gli Atti degli Apostoli, con i quali “si pone in risalto che proprio dal mistero pasquale ha inizio la vita della Chiesa”. Secondo la stessa logica, “la lettura dal libro di Isaia, specialmente nella sua prima parte, è assegnata dalla tradizione all’Avvento. Tuttavia alcuni brani del medesimo profeta sono letti nel tempo natalizio. A questo stesso tempo liturgico è assegnata la prima lettera di Giovanni.” (Ordinamento delle letture della Messa n.74).

I LIBRI

La relazione tra il Logos rivelato e la Liturgia appartiene da sempre alla teologia cristiana, cosicché Origene poteva dire, all’inizio del III secolo: “Voi che abitualmente assistete ai divini Misteri sapete anche quale rispettosa precauzione riservate al Corpo del Signore quando vi è offerto, per paura che ne cadano delle briciole e che una parte del tesoro consacrato venga perso. Poiché voi vi sentireste colpevoli, se per vostra negligenza qualcosa andasse perso; e in questo avete ragione. Se dunque quando si tratta del suo Corpo, voi avete giustamente una tale precauzione, perché dovrebbe la negligenza verso la Parola di Dio meritarvi un minore castigo di quella verso il suo Corpo?” (In Exodum homiliæ, PG XII, 391D).

Il Logos rivelato si trasfigura – nella celebrazione dei divini Misteri e solo in essi – in Logos celebrato, visibile presenza sacramentale di Cristo. Operazione fondamentale di questa rinnovata prospettiva è stata l’apparizione del Lezionarium Romanum, iniziata subito dopo il Concilio Vaticano II: nel 1970, come Editio typica, e, per conto della Conferenza Episcopale Italiana, in traduzione italiana, a partire dal 1972 fino all’attuale versione in uso dal 2007. Tale operazione di recupero di un libro ormai smarrito (dopo l’introduzione del Messale plenario) ha consegnato alla Chiesa una sorta di “precipitato verbale” del suo ascoltare, accogliere, “masticare”, meditare, ricordare e memorizzare la Parola che salva. Il Logos rivelato non è un’idea, un’astrazione, un “pensiero”; al contrario, esso è stato detto, ascoltato, scritto; ma ancora si può ascoltare, dire, proclamare, celebrare, “fissare”, scrivere. Sta in un libro perché sia fruibile, “incarnato”, appaia ai nostri cuori, mentre colui che legge presta a Dio la voce e, nella santa assemblea, annuncia il Salvatore crocifisso e risorto.

Il libro liturgico appare quale segno visibile, “incontrabile”, fruibile di quel Verbo che, dopo aver posto la sua tenda in mezzo a noi (cfr. Gv 1,14), ci ha parlato con confidenza, perché tutto ciò che ha udito dal Padre ha voluto e vuole farlo conoscere anche a noi (cfr. Gv 15,15).

La sacra Scrittura è “scritta” in quanto viene da Dio ed è consegnata nella Chiesa per ognuno. Essa è Parola eterna, che non conosce deformazione né è soggetta a privata spiegazione (cfr. 2 Pt 1,21), ma allo stesso tempo si trasforma in evento celebrato e comprensibile all’uomo, riconoscibile. La Liturgia, azione di Cristo e risposta fedele della Chiesa che accoglie, nasce da un testo che sta davanti a noi, ricevuto da una Traditio e che si aggiorna in ogni epoca della storia. È allo stesso tempo una realtà istituita, anteriore a noi, e un evento vissuto e celebrato da noi e per noi. È “oggettiva”, perché da Dio, ed è “creativa”, perché per l’uomo.

Il Lezionario come libro liturgico permette al Logos rivelato di trasformarsi in evento simbolico-rituale e per questo trova senso solo nell’atto celebrativo. Il libro, nel contesto dei santi segni del rito cristiano, indica come quella lectio sancta sia unica e non riconducibile a qualunque altro tipo di lettura. Si comprende perché allora il Lezionario, strumento dell’atto sacramentale con cui il Logos stesso – realmente presente – parla alla Chiesa, abbia assunto una forma visibile e materiale che tenta di coniugare bellezza e ricchezza iconografica e cromatica.

Questo libro è parte integrante e inscindibile del ben più “grande libro” necessario alla celebrazione dell’Eucaristia, che si compone di: Evangeliario, Lezionari, Messale o eucologio, libri per il salmista, per il canto, per la preghiera universale.

Attualmente possediamo nove Lezionari. Tre volumi sono dedicati alle letture del ciclo domenicale e festivo dell’anno A, dell’anno B, dell’anno C. Altri tre a quelle del ciclo feriale: uno per il Tempo ordinario, anno I (dispari); uno per il Tempo ordinario, anno II (pari), uno per i Tempi forti (Tempi di: Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua). E ancora: uno per le feste, le memorie o le solennità dei Santi; uno per le Messe rituali (entro le quali si celebrano i Sacramenti); uno per le Messe ad diversa e votive.

L’Evangeliario è l’unico libro “non” liturgico, poiché esso non è il risultato – se non nella sua forma visibile, estetica – di una creazione ecclesiale. Entrando nella santa assemblea, non porta in sé altro che il quadriforme Evangelo del Salvatore. Non è una raccolta dei Vangeli “del giorno”, come fosse un Liber Comicus (ovvero con pericopi genericamente pronte e comode da usare). Irrompe nella Chiesa, “sacramento” audace ma veritiero della presenza del Risorto.

In piena analogia, dunque, con l’incarnazione del Verbo e il suo ingresso nella storia, preghiere e riti vivono del Vangelo e, privi di esso, sono senza fondamento; questo non è solo un principio di fede invisibile, ma deve mostrarsi nella celebrazione di tutta la Liturgia cristiana. La carne del Salvatore necessita di manifestarsi attraverso la “carne” del simbolo, la materia del libro visibile, la presenza fruibile, come in un’irruzione prossemica del Risorto che impone la sua voce scritta-cantata-celebrata alla Chiesa.

I CANTI TRA LE LETTURE

Tra la prima lettura e la seconda e tra la seconda e la terza, vengono posti due canti “interlezionali”: il salmo responsoriale e il canto al Vangelo. Nei giorni feriali, in cui sono previste due sole letture, il salmo si ritrova a toccare il canto al Vangelo e così, per evitare una tangenza poco logica, le norme permettono di omettere uno dei due, optando o per il solo salmo o per il canto al Vangelo, oppure suggeriscono di scegliere un salmo allelujatico (specie nel tempo di Pasqua). Quando dunque vi è una sola lettura prima del Vangelo, durante il tempo nel quale si può dire l’Alleluja, si ha facoltà di cantare il salmo e l’Alleluja con il suo versetto, o un salmo alleluiatico, o solamente il salmo, o solamente l’Alleluja; durante il tempo privo dell’Alleluja, è permesso scegliere o il salmo o il versetto prima del Vangelo.

Il salmo responsoriale

Alla prima lettura segue il salmo responsoriale, che è parte integrante della Liturgia della Parola. La sua natura è di essere un canto preso dalla Sacra Scrittura in risposta meditativa e orante alla Parola di Dio; quindi, specialmente nelle Messe festive, esso andrebbe effettivamente cantato. Il cantore del salmo, o salmista, intona i versi all’ambone, mentre tutta l’assemblea sta seduta in ascolto, partecipando di solito per mezzo di un ritornello.

La Chiesa ha da sempre il dono di poter cantare la fede con il Salterio, lirico e ispirato annuncio di colui che nelle sante Scritture di Israele è adombrato e contenuto. Il salmista all’ambone è il profeta che, salito sulle mura di Gerusalemme, annuncia – con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno – che la tristezza è finita, perché il Signore ha liberato Sion dall’oppressione; egli, il Cristo crocifisso e sepolto, oggi (in ognuna delle nostre Domeniche), è risorto dai morti e ha vinto in un prodigioso duello il peccato e la morte.

Risalgono al IV secolo le prime forme attestate di una salmodia responsoriale. La tradizione cristiana ha voluto intercalare il canto artistico e fiorito affidato a un cantore, che interpretava con l’arte del salmodiare il testo biblico, con l’intervento, più semplice nella forma musicale, di un versus responsoriale da parte dell’assemblea. Il successivo nome di “graduale” indicherà una vera e propria meditazione musicale, impreziosita da melismi così arditi da essere riservati al solo salmista o alla schola. Il salmo veniva chiamato così perché lo si intonava sui gradini dell’ambone che andavano dalla loggia inferiore – dove si cantavano il Profeta e l’Apostolo – a quella superiore – riservata al Vangelo, quale cerniera tra le lectiones.

La riforma del Concilio Vaticano II ha ridato ai salmi nella Liturgia – specie eucaristica – tutta la loro rilevanza teologica, spirituale ed ecclesiale, ripristinando l’uso della forma responsoriale (tra salmista e assemblea). Così si realizza in modo mirabile quell’intento di dialogo che la celebrazione della Parola di Dio ha nella Liturgia, come afferma Sacrosanctum Concilium: “Nella Liturgia, infatti, Dio parla al suo popolo e Cristo annunzia ancora il suo Vangelo; il popolo a sua volta risponde a Dio con il canto e con la preghiera” (n. 33). Non manca tuttavia di opportunità la scelta, in certi contesti celebrativi, di rinunciare a tale forma a favore di quella direttanea, senza ritornello.

Sarebbe necessario che almeno nelle Domeniche alcuni salmisti – ben preparati nella non improvvisabile arte del salmodiare – si adoperassero per far sì che risuonasse ancora con forza il salmo davidico, poesia che la Bibbia ci affida perché possiamo cantare con le parole della Scrittura la fede che la Parola della Scrittura, il Verbo fatto carne, ci ha rivelato. Questo prodigio divino, con il quale Dio si comunica a noi, accende al cuore della Chiesa la sempre nuova nostalgia di dire la fede con arte sublime, di cantare senza fine l’amore di una Sposa per lo Sposo celeste.

Va evitato il più possibile l’impoverimento del salmo. Se non viene cantato, almeno si cambi il lettore rispetto alla prima lettura e si provi a eliminare la forma responsoriale, che appare squallida nella recitazione. Da evitare sempre l’espediente di cantare il ritornello e recitare le strofe, che sono la vera sostanza del salmo, e ancor più inopportuno è il sottofondo musicale: mai nel rito cristiano è bene cedere alla paura del silenzio sacro.

Di solito il salmo si trae dal Lezionario, perché il suo testo è connesso con le letture del giorno. Tuttavia, perché il popolo possa più facilmente cantare il ritornello, si possono scegliere alcuni responsori e salmi per i diversi tempi dell’anno e ordini dei Santi da usare in luogo del testo prefissato.

Il canto al vangelo

“Al canto dell’“alleluia” e del versetto prima del Vangelo tutti devono stare in piedi, in modo che non il solo cantore o il coro che lo intona, ma tutto il popolo unisca nel canto le sue voci.” (Ordinamento delle letture della Messa n. 23)

Prima della lettura o della cantillazione del Vangelo, è previsto un canto dominato dall’esultanza dell’Alleluja, anche se certi momenti dell’anno (il Tempo di Quaresima) o circostanze particolari (il Rito delle Esequie) chiedono di sostituirlo con altre formule, come: “Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!”, “Lode e onore a te, Signore Gesù!”, “Gloria e lode a te, o Cristo!” “Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio!”.

Il canto al Vangelo canta il Vangelo. Se Alleluja è la parola-palpito che ha in sé la facoltà di riassumere la mirabile sproporzione e paradossalità della speranza cristiana, in questo canto la funzione principale la svolge il versus, il versetto che viene intonato. Come una perla, una pietra preziosissima, splende della luce del Logos e ci invita a comprendere la vocazione pasquale e unitaria dei testi ispirati che si stanno celebrando. Anche quando non è facile riconoscere il nesso con le letture appena ascoltate o il Vangelo del giorno, il versetto è la chiave per entrare nel mistero della Parola di un Dio che vuole rivelarsi alla creatura più bella e amata – l’uomo – preservandone la libertà, suggerendo, invitando, chiamando, chinandosi, non imponendosi.

Dal punto di vista pratico, tanta della virtù insita in questa formula viene meno se non è cantata o se – peggio ancora – si fa la scelta di cantare l’Alleluja e recitare il versetto. Nell’eventualità che manchi un cantore in grado di intonare il versus, meglio recitare tutto quanto, oppure ometterlo.

La sequenza

Il canto della sequenza è obbligatorio a Pasqua e a Pentecoste, con le stupende Victimae paschali laudes(di cui non si può non ricordare la strofa che celebra la vittoria del Salvatore nel prodigioso duello: “mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus”) e Veni Sancte Spiritus. Si tratta di un componimento che dilata il senso di ciò che si sta celebrando nel giorno, il cui testo ha un timbro molto musicale, con rime, ritmo e assonanze. Delle moltissime sequenze composte nel Medioevo, il Messale di Pio V ce ne ha trasmesse solo cinque. Oltre alle due già citate, le tre facoltative sono: Lauda Sion Salvatorem per il Corpus Domini, Stabat Mater per il 15 settembre (memoria della Beata Vergine Maria Addolorata) e Dies irae per le Messe esequiali.

La sede della sequenza è dopo la seconda lettura e prima del canto al Vangelo.

Noveritis, exultet, kalenda

Il Noveritis (dall’incipit latino, che in italiano significa: “Voi sapete…”) è il canto dell’annuncio della data della Pasqua e descrive, con un testo pieno di lirismo, il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto quale centro dell’anno liturgico. Secondo un’antica consuetudine, la data della Pasqua e delle altre feste che da essa conseguono viene cantata all’ambone, durante la celebrazione eucaristica dell’Epifania del Signore, da un diacono, o in sua assenza dal presbitero o da un cantore (debitamente preparato), al termine della proclamazione del Vangelo. L’“epifania”, la piena manifestazione di Gesù Cristo come Verbo di Dio e Salvatore del mondo, adombrata nell’Epifania ai santi Magi, si svela infatti e si realizza compiutamente con la sua Pasqua di morte, sepoltura e risurrezione.

È bene che il Noveritis sia cantato, di modo che il testo venga così elevato a vero e proprio elemento rituale, acquistando una risonanza molto più ampia rispetto a quella che gli verrebbe data da una semplice lettura.

L’Exultet, o Preconio pasquale, è il lunghissimo inno che, nella Veglia Pasquale, dice l’incontenibile esultanza del cielo e della terra di fronte alla vittoria della Luce (simboleggiata dalla fiammella del Cero) sulle tenebre, al “trionfo del Signore risorto”. La melodia riprende quella dei prefazi più antichi e anche il testo è molto arcaico, di matrice ambrosiana. L’Exultet ripercorre lo svolgersi della storia della salvezza, dalla “felice colpa” di Adamo, “che meritò di avere un così grande redentore”, fino alla “notte veramente gloriosa, che ricongiunge la terra al cielo e l’uomo al suo creatore”. Un tempo le immagini e gli episodi evocati nel canto scivolavano da un rotolo di pergamena giù dall’ambone e sfilavano così davanti agli occhi dell’assemblea.

Il canto della Kalenda, nella notte santa del Natale, viene oggi collocato dopo il saluto trinitario e la breve introduzione alla Messa del celebrante, ma il luogo originario sarebbe al termine dell’Ufficio delle Letture che può precedere la Messa della notte. Il cantore, all’ambone, invita a contemplare l’istante beato della storia in cui, in Betlemme di Giudea, “mentre su tutta la terra regnava la pace”, il Verbo eterno si è fatto carne.

OMELIA E PROFESSIONE DI FEDE

Il mistero pasquale di Gesù è presente nella Liturgia della Parola anche quando la Chiesa rende viva e attuale la Parola di Dio attraverso l’omelia e la professione di fede. Il Credo è la preghiera con cui ogni cristiano dovrebbe avere dimestichezza, per la meravigliosa efficacia della sintesi di tutto ciò in cui crediamo e per l’eroismo di chi, nel IV secolo, si è battuto fino allo stremo anche solo per precisare uno degli aggettivi che vi sono contenuti. Questo compendio teologico-catechetico della rivelazione intende significare che la fede va tenuta insieme nella sua interezza. Non possiamo mai estrapolare dal Vangelo qualcosa e assolutizzarlo; c’è sempre bisogno che le verità evangeliche vengano rituffate nella totalità della fede cristiana.

L’assemblea prega il Credo nei giorni di Domenica e nelle solennità, anche scegliendo di cantarlo secondo la nota melodia gregoriana. Quando è prescritto, si può alternare il Simbolo niceno-costantinopolitano con quello detto “degli Apostoli”, proclamando con diverse formule l’unico mistero. Questa preghiera richiama la professione di fede fatta nella celebrazione del Battesimo e si inserisce opportunamente nel Tempo di Quaresima e di Pasqua, nel contesto catecumenale e mistagogico dell’Iniziazione cristiana.

LA PREGHIERA UNIVERSALE

Lo Spirito Santo, dono del Risorto, sorregge e illumina la fede della Chiesa e spinge i suoi figli a viverla concretamente nel mondo e nella storia. Effuso nei nostri cuori, con la preghiera universale o dei fedeli ci fa gridare al Padre (cfr. Rm 8,15) le necessità dei fratelli e del mondo intero. Agli albori della Cristianità, l’orazione universale separava la Messa dei catecumeni, congedati al termine dell’omelia, da quella dei battezzati ed era la risposta della Chiesa a quel Dio che si era chinato a parlare agli uomini con la voce delle Scritture ispirate. Nel VI secolo, questo gemito levato verso il cielo cominciò a non farsi più udire e per millecinquecento anni tacque. È stato il Concilio Vaticano II a recuperare l’orazione universale, sottolineando la dimensione ecclesiologica dell’attiva partecipazione dei fedeli alla Liturgia.Il popolo esercita la sua funzione sacerdotale mentre innalza al Padre una supplica per tutti gli uomini.

La macrostruttura rituale della preghiera dei fedeli prevede che chi presiede l’Eucaristia la diriga, inviti con una breve ammonizione l’assemblea a supplicare il Padre e la concluda con l’orazione finale. Le intenzioni sono proferite da un lettore, dal cantore, o dal diacono (in assenza dei lettori). Tutta l’assemblea, poi, esprime la propria preghiera o con un ritornello comune (come “Ascoltaci, Signore” o “Kyrie, eleison”…), dopo che sono state annunciate le intenzioni, o con la preghiera silenziosa. Non sempre infatti la risposta è da affidarsi a una formula: è possibile anche – e sarebbe talvolta prezioso – lasciare spazio a uno scultoreo silenzio.

La riforma liturgica congiunge al Messale l’Orazionale, volumetto che propone testi da intendersi come modello. Nonostante ciò, lo spazio lasciato alla creatività fa sì che l’orazione universale risulti spesso, nelle nostre chiese, deformata, inutilmente verbosa (quasi si dovessero dare spiegazioni a Dio), incapace di raccogliere la verità delle croci che portiamo.

“La preghiera dei fedeli non solo manifesta quali siano in noi gli effetti della Liturgia della Parola, ma ci conduce anche a partecipare con maggiore disponibilità alla Liturgia eucaristica, nella quale Gesù Cristo, come Agnello immolato, continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Chiamata a prolungare nel tempo la missione del suo Capo e Sposo, elevando questa preghiera, la Chiesa adunata, credendo con fede sicura nella comunione dei santi e nella sua vocazione universale, si presenta come la grande intercedente e avvocata per gli uomini.” (Premessa dell’Orazionale n.1)

A torto si crede, gonfiandole di tante parole, di donare alle suppliche più pathos, eppure niente è più accorato dell’immediatezza di una forma litanica: un’intenzione breve, seguita dal grido “Kyrie eleison”. L’Orazionale ripropone anche questo “genere letterario”, tipico dei Padri d’Oriente, che risulta paradossalmente molto pastorale, perché permette che si componga la preghiera ad hoc ogni settimana con rapidità e verità, raccogliendo le urgenze reali di chi è nella prova. “La forma litanica, composta da diverse intenzioni di preghiera, che siano «sobrie, formulate con una sapiente libertà e con poche parole», e da un’invocazione comune ripetuta dai fedeli, conduce l’assemblea ad assumere un atteggiamento orante che la distoglie dai propri interessi particolari e la apre piuttosto alle necessità di ogni persona, favorendo un affidamento fiducioso al Dio della vita. Si tenga presente che nella cura della buona forma della «Preghiera universale» e della sua sintonia con il Vangelo del Regno trova spazio l’azione formatrice dello Spirito Santo, che ci assimila sempre più a Cristo e al suo pregare.” (n. 3)

Sarebbe importante che fossero i diaconi a predisporne il testo, alla luce dei bisogni e dei drammi delle persone che incontrano mentre esercitano il loro ministero della carità.

Il genere della preghiera “romana” – con un succedersi di intenzione, preghiera in silenzio, orazione del celebrante – ricorre ormai quasi solo il Venerdì santo, ma essa andrebbe scelta più spesso per sottolineare il clima di certi giorni dell’anno liturgico, come per esempio il Mercoledì delle ceneri o le Domeniche Gaudete e Lætare (III di Avvento e IV di Quaresima)

La struttura della preghiera dei fedeli è definita nella premessa dell’Orazionale:

“La successione delle intenzioni sia ordinariamente questa:

a ) per le necessità della Chiesa;

b ) per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo;

c ) per quelli che si trovano in difficoltà;

d ) per la comunità locale.

L’articolata struttura della Preghiera dei fedeli mostra come il cuore degli oranti si dilata sulla misura del cuore di Cristo, superando ogni confine.” (n. 2)

In qualche celebrazione particolare, come per la Cresima, il Matrimonio, le Esequie, l’ordine delle intenzioni può riguardare più da vicino l’occasione specifica.

Nel formulare l’introduzione, le invocazioni e la conclusione, è bene curare di rispettare l’antico canone della preghiera liturgica: “Quando si sta all’altare, la preghiera sia sempre rivolta al Padre”.

LA VOCE

La lettura di un testo che non abbia semplicemente la funzione di informare è sempre un’arte difficile e non è raro sentire attori famosi declamare poesie con troppa enfasi, scoprire che le trattano con grossolanità, centrando l’attenzione su di sé e le proprie prodezze piuttosto che sul significato e il carattere del brano. La grande letteratura è tale perché al di sotto delle parole è riconoscibile la “voce” dell’autore, un timbro fatto di sottintesi, del premere di un orizzonte di cose taciute, impossibili da definire, affidate al lettore perché le indovini. Dante lo dichiara: “I’ mi son un che, quando / Amor mi spira, noto, e a quel modo / ch’e’ ditta dentro vo significando” (Pg XXIV 52-54); e non è raro trovare poeti che confessano di scrivere “sotto dettatura” e ammettono che il loro genio è obbedire a una voce misteriosissima.

L’analogia con i testi ispirati della Scrittura è evidente. C’è una “voce” da cercare dentro i racconti di Genesi, il parlare di Mosè nel Deuteronomio, il lirismo del Siracide, l’impeto di Amos, il tono oscuro di Giobbe, l’esultanza di un salmo, in Matteo, in Luca, in Marco, in Giovanni, nell’arabesco simbolico dell’Apocalisse. Chi ne dà lettura dovrebbe almeno un po’ intuirla e, certo, a questo giovano la conoscenza del testo biblico e la competenza teologica. Sapere quale ricchezza di significati è racchiusa nel capitolo 9 della Lettera agli Ebrei – cui ha attinto papa Pio XII per la Mediator Dei – farà sì che, all’ambone, il suono dell’avverbio “ephapax” (tradotto da CEI 2008 con “una volta per sempre”) sgorghi dal cuore stesso della nostra fede. Perfino conoscere la storia dei rotoli di Qumran può arricchire il leggere di un arcano riguardo.

Le dolcissime apostrofi di Osea. Le immagini tremende della Lettera di Giacomo. Gesù che piange guardando Gerusalemme, guardando la nostra morte in Lazzaro. La sua Passione, con quel grido che taglia il cielo e la terra. La Sapienza di Salomone. Il salmo 64. “Allora il re fu scosso da un tremito, salì al piano di sopra della porta e pianse; diceva andandosene: «Figlio mio Assalonne! Figlio mio, figlio mio Assalonne! Fossi morto io invece di te, Assalonne, figlio mio, figlio mio!»” (2 Sam 19,1). “Dovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto” (Mc 14,9). “Viene l’ora – ed è questa – in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l’avranno ascoltata, vivranno” (Gv 5,25). “Ho sete” (Gv 19,38).

Poi, certo, andare all’ambone significa conoscere la differenza tra proclamare e declamare e, per l’assemblea, “partecipare attivamente” comporta il conoscere la mistagogia dei segni di omaggio, come la signatio crucis prima del Vangelo, che dice il marchio per le pecore del mistico gregge dell’inscindibile alleanza con il nostro buon Pastore.

Ci sono errori da evitare nella pronuncia dei nomi dai suoni inusuali (per esempio “Filèmone”), ma perfino dei testi più noti (l’accento è “Gàlati” e non “Galàti”). Occorre sapere che le sezioni in rosso (le “rubriche”, appunto) del Lezionario non si leggono e che non si deve dire “È Parola di Dio”, lasciando che sia Dio a ripeterci (come già con i profeti, “Oracolo del Signore”) che è la sua Parola, ed evitando di apporre con il nostro “è” una convalida di cui Dio non ha bisogno. Nel caso di un diacono che celebra il Vangelo, questi deve saper integrare le pericopi con gli incipit liturgici e la giusta chiusa, qualora il brano fosse scelto ad hoc e non fosse presente nel Lezionario.

La pagina del Lezionario va decodificata nella sua struttura grafico-estetica, che dà alcune indicazioni distile, come l’accortezza di staccare la formula “Parola di Dio” dal brano appena letto. Non devono mancare, in genere, le pause, per quanto la lettura non vada nemmeno rallentata in cerca di spiritualismi forzati. Il ritmo andrebbe disciplinato in relazione al significato del brano e così il volume della voce, che tuttavia è bene non oscilli troppo e rimanga piano e composto, mai teatrale. Il microfono va trattato con una almeno minima competenza tecnica. I movimenti nello spazio dovrebbero obbedire allo stile “romano”, che non indulge a curve, camminate serpeggianti e passaggi furtivi, ma ha un carattere schietto, lineare, semplice, remotamente marziale, sospeso tra la gravitas e la pietas.

Non è il caso, giunti all’ambone, di fare un inchino verso il crocifisso: un cenno di riverenza con il capo ha senso solo se si deve passare davanti all’altare, che è il centro della celebrazione; si può notare infatti che il presbitero, quando è lui a leggere il Vangelo, fa prima un inchino profondo all’altare. Terminata la lettura, mentre il lettore torna verso il centro del presbiterio e incrocia il salmista, abbiano cura di fare l’inchino all’altare insieme; lo stesso vale per il salmista e chi proclama la seconda lettura e, ancora, per questi e chi intona il canto al Vangelo.

Gli Alleluja in voga spesso hanno dei versetti allelujatici cliché. Bisognerebbe invece non perdere mai di vista la funzione esegetica della perla che è il versus, recuperando l’uso di cantarlo. Poiché si tratta di Parola di Dio, questo canto non si fa dal coro bensì dall’ambone. L’essere poca cosa non limita la valenza epifanica del canto al Vangelo, che infatti è intonato mentre il presbitero infonde l’incenso, il diacono chiede la benedizione, prende l’Evangeliario (si dovrebbe farne un uso sereno, non solennizzante ma familiare), va all’ambone.

L’irruzione del Risorto non si spiega con abbondanza di discorsi: essa avviene celebrando. Ecco che diventa fondamentale anche l’arredo dell’ambone, che non deve apparire come “pseudo-tabernacolo” delle Scritture, né confondersi con un presepio pasquale – scenografia risibile –, né avere intorno “giardini” senza cura. Gli stessi fiori vanno rispettati e amati. Un ministero prezioso è anche smontare le ceste portate in occasione delle esequie e recuperarne i migliori, anche pochi ma assortiti bene e compresi nel loro senso. Essi disegnano, nello spazio del santuario, intorno alla tomba che è l’ambone, il giardino del Risorto. Non decorano l’altare facendo di esso un tavolo o un mobile dei nostri salotti. Il fiore non arreda ma epifanizza, manifesta; canta con l’Alleluja il Risorto.

POSTILLA SCORTESE: DELLE DUE MUTILAZIONI PASQUALI

Una grave mutilazione pasquale è avvenuta quando, a partire dal XIV secolo, il pulpito per la predica si è sostituito all’ambone, che ormai non doveva accogliere più alcun Evangeliario (il quale si era ritirato nel Messale plenario). Questa esclusione ha avuto una sua ragion d’essere fino alla teologia della “duplice mensa” di Dei Verbum 21 (“tam Verbi Dei quam Corporis Christi”). Il paradosso nasce dopo: la costruzione delle nuove chiese o il cosiddetto “adeguamento liturgico” – divenuto spesso uno “stravolgimento liturgico” –, anziché ispirarsi a una poiesis pasquale dell’ambone della Parola di Dio, ha prodotto una quantità smisurata di leggii gravidi di “insignificanza simbolica”[1]. Aggeggi funzionali, asserviti alle peculiarità dell’impianto di amplificazione, non sono riusciti nemmeno a imitare l’intelligenza del pulpito tardo-rinascimentale, che pur non essendo più ambone ne mantiene la forza della monumentalità e l’autorevolezza dell’elevazione. Al primato del Logos rivelato e della sua irruzione pasquale nel mondo, si sono sostituite una serie di allegorie senza fine, appiccicate sul fronte del “leggio”, come gli straccetti del “colore-proprio-liturgicamente-adeguato”, iconizzati fumettisticamente con candele, X[ι]P[ό] – confusi con la pax latina –, libri aperti, tetramorfi infantili, raggi, “semi-che-germogliano”, bandiere [anche della pace], volti-icone-di-Gesù, “slogan” sulla Parola [di Dio], Annunciazioni alla Vergine, immagini della pietà popolare mariana…

Analoga sorte è toccata agli Evangeliari.

Nel non lontano 1987, grazie all’impareggiabile genio di Crispino Valenziano, la Chiesa italiana aveva annunciato il ritorno dell’Evangeliario (detto Evangeliario delle Chiese d’Italia). Da quel giorno aveva potuto affermare nuovamente (e visibilmente) che omnes Ecclesiæ ritus ac preces ex evangelica fonte profluunt. La sua diffusione era stata capillare nelle Cattedrali d’Italia, meno (perché inteso solo come strumento “cerimoniale” e non come segno di Cristo) nelle chiese minori; è stato usato volentieri nei pontificali dei vescovi italiani, ma senza diventare presenza costante sugli altari parrocchiali, come è da sempre nelle Chiese d’Oriente.

Dopo l’irruzione, nel 2008, della nuova versione ufficiale della Bibbia in lingua italiana, la Conferenza Episcopale Italiana si è adoperata per l’adeguamento e la realizzazione dei nuovi Lezionari: nove corposi volumi del Lezionario romano, risultato di una lunga e complessa operazione che ha consegnato alla Chiesa italiana una versione più adeguata e fedele al testo originale – ebraico e greco – delle Sante Scritture. È però incontrovertibile il fatto che tale scelta di teologia del rito cristiano, e quindi pastorale, sia divenuta un’operazione mutila: questi libri santi sono stati pubblicati senza Evangelo: l’Evangeliario delle Chiese d’Italia del 1987 (coraggiosa operazione di dialogo e collaborazione con gli artisti, in obbedienza ai desiderata dell’assise conciliare; riscoperta di un sano mecenatismo della Chiesa romana) si è trovato costretto al pensionamento anticipato, dopo soli ventun anni di vita, tempo insignificante per accantonare una traduzione delle Scritture, addirittura l’Evangeliario di una Chiesa… Questo trionfo del pragmatismo ha sancito la vittoria dell’uso delle Scritture nella Liturgia, anziché come Crucifixi, Sepulti et Suscitati sacramentum, come pericopi asservite al didatticismo omiletico, pronte a essere commentate ma non a essere celebrate. I Lezionari senza Evangeliario, i libri liturgici senza il Vangelo sono privati dell’origo librorum. Ogni prex, ogni ritus non derivano infatti da inventive letterarie o cerimoniali. Esse ex evangelica fonte profluunt: sgorgano dalla fonte evangelica, inscindibilmente – per analogia al Verbo incarnato –, in senso invisibile quanto visibile: come il Logos preesistente è uscito dal seno del Padre e ha posto la sua tenda in mezzo a noi, così il Logos rivelato, il Vangelo di Cristo, è uscito dalle labbra del Redentore e si è manifestato nella Chiesa nella quadriforme luce di Matteo, Marco, Luca e Giovanni.

Ma cos’è accaduto? Un discutibile estetismo liturgico ha messo in moto un’operazione pericolosissima e ambigua: le case editrici (non i Vescovi) si sono attivate per realizzare un’insipiente operazione commerciale con la quale produrre – con un’estetica molle e presuntuosa – degli Evangeliari (più spesso, in realtà, degli Evangelistari a pericopi pronte) con la nuova traduzione della Bibbia, dovendo pensionare l’Evangeliario delle Chiese d’Italia del 1987 (1989). Il risultato è stato quello di una manovra poco riuscita, che, sostituendosi a quella dei Vescovi, ha prodotto tali presunti Evangeliari (o Evangelistari) come dei semplici libri, mutili del quadriforme Evangelo, di dimensione ordinaria equivalente al Lezionario, con un’immaginetta incollata in copertina simil-bizantineggiante (quasi che la Chiesa di Roma non avesse di meglio da fare che appropriarsi dello pseudo-bizantinismo, dimenticando di parlare con gli artisti del suo tempo e della sua cultura), con un segnalino dorato di stoffa sintetica, assenti i legacci del libro (i sigilli di apocalittica memoria, che non si aprono più), con il taglio finto-oro, la copertina finta-pelle di un bianco ottico, assenti le quattro pietre-evangelisti, assente ogni riferimento iconico pasquale, e con un costo notevole. Così, mentre gli storici del rito cristiano indagano l’uso del rotolo nella sinagoga ebraica e gli studiosi dei riti orientali ammirano l’Euanghelion posato sulla santa Mensa, i romani continuano ad accontentarsi dei “foglietti delle letture” o di libri ordinari…

La questione che oggi attanaglia liturgisti e pastori è questa: la Liturgia della Chiesa, anche dopo la benedetta riforma di Sacrosanctum Concilium, il grande culto che la tradizione ci ha consegnato riesce a intercettare gli uomini del XXI secolo? Le difficoltà sono risolvibili semplicemente in termini di “conservazione” o “progresso”, “tradizione” o “adattamento”? Oppure gli uomini della nostra epoca, come “extranei vel muti spectatores” (cfr. SC 48), ancora si sentono lontani dall’evento simbolico-rituale che è la grazia della celebrazione della Pasqua di Cristo?

Basterebbe passare in rassegna un manipolo di parrocchie per far proprie le espressioni con cui Giulio Bevilacqua già nel 1961 introduceva la IV edizione de “Lo spirito della Liturgia”, testo di Romano Guardini del 1918, tradotto per i tipi della Morcelliana nel 1930:

“Così in ambiente turbato e polemico – tra archeologi immobilisti e innovatori ignari del punto di arrivo delle loro riforme – tra giocolieri e dilettanti del divino e spiriti sprezzanti e diffidenti d’ogni gesto esteriore – tra individualisti che guardano al divino solo per mezzificarlo al servizio del proprio egoismo, e gregaristi solo assertori di un’assemblea ove ogni slancio personale a Dio è eliminato, tra materialisti del rito e spiritualisti che non scoprono che impurità in ogni incarnazione – in tale ambiente problematico e arroventato appare quest’opera di Guardini”[2].

Se Guardini mette in guardia dal pericolo di un rito parenetico-illuminista, senza signa sensibilia, noi siamo tenuti ad amplificare questa vigilanza, comprendendo che dietro la banalizzazione e i piccoli (o grandi) abusi si nasconde spesso l’insidia perniciosa di un rito non sollecitato a farsi evento pasquale ma solo ethos esistenziale. E appare evidente quanto sia invece necessario “aprire lo spazio” del simbolo rituale attraverso l’uso di tutte le forme e del “fare”: la via di una “incarnatissima” ritualità umana, che ponga l’iniziato sub lumine Verbi e non in facie Verbi.

È bene comprendere come la forza, la fecondità e la fruttuosità della Liturgia o si realizza nel suo radicarci nella Pasqua o svanisce nel nulla. Scrive Valenziano: «Per restaurare l’altare, per riappropriarci del battistero, per ricostruire l’ambone è necessario reculturare il mistero della Pasqua nella mistagogia e nella spiritualità: la Pasqua unico orientamento della cristianità; la diaconia evangelizzatrice della Pasqua primo criterio per tutti e singoli i ministeri e i carismi della Chiesa. Nella nostra congiuntura ecclesiale e culturale l’ambone sarà il segnale liturgico di cristianità e di Chiesa rinnovata»[3].

La Pasqua è, in questo senso, specie in tempo di secolarità, la vera risorsa pastorale, perché se gli uomini e le donne del nostro tempo, se giovani, adolescenti e ragazzi guarderanno alla Chiesa e ai suoi sacramenti, questo sarà possibile solo se percepiranno che attraverso di essi hanno accesso a colui che, unico, può dare loro la Vita che non conosce tramonto.

[1] Valenziano C., L’ambone: aspetti storici, in Aa. Vv., L’ambone. Tavola della parola di Dio, Magnano (Biella), 2006, 98.

[2] Bevilacqua G., Prefazione alla quarta edizione italiana, in Guardini R., Lo spirito della liturgia, Brescia 19967, 12.

[3] Valenziano, L’ambone: aspetti storici, 99.

IL MINISTERO DEL LETTORE – Versione PDF