«Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi» (Gv 15,15). In queste parole, pronunciate da Gesù alla vigilia della sua morte, riecheggia la grande promessa custodita dalla compagnia umana e sacramentale della Chiesa: l’amicizia di Cristo, il legame eterno che Cristo stesso desidera stabilire con noi.

Il cammino che accompagna a vivere il compito del ministero straordinario della Comunione prende, nel nome e nel metodo, la forma del servizio, per essere occasione per contemplare la presenza vivente di Gesù, il suo amore instancabile che non teme di farsi piccolo in una particola e di affidarsi alle nostre misere mani per raggiungere i fratelli infermi e tutti coloro che, fragili nel corpo, attendono quel bacio eterno che trascende e nel contempo abbraccia la nostra natura umana.

Da pochi mesi ho potuto muovere i primi passi nella via di questo ministero e, con stupore e gratitudine, riconosco come tale servizio stia divenendo opportunità privilegiata non solo per donare la propria persona a Cristo (affinché tutto di noi possa essere conformato alla sua presenza vivente), ma per stare con lui ammirando il suo dono gratuito al mondo, l’amore con cui lui desidera raggiungere ogni creatura. Si può comprendere allora come la vera gioia e l’autentica pace risiedano in questa esperienza: nell’essere resi parte dell’amore con cui Gesù ama il mondo.

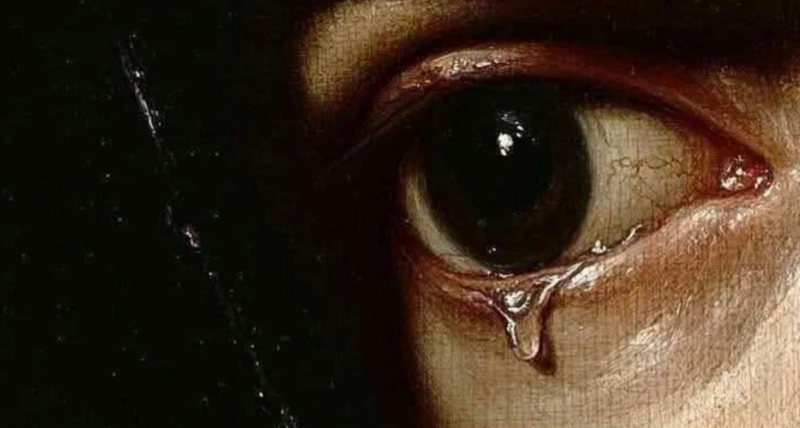

La prima domenica in cui ho portato la Comunione a una sorella inferma, compivo a piedi il breve tragitto dalla Chiesa alla sua abitazione pensando al dono ineffabile della Comunione stessa: a come, attraverso la Particola, il cuore di Gesù si offre per compenetrare il nostro stesso cuore; in fondo è questo l’unico Amore che ci salva, rendendo possibile il nostro cammino attraverso le vie, alle volte impervie e dolorose, della nostra esistenza. Poi, quando ho incontrato la sorella a me donata, e ho sollevato per la prima volta la Particola, lei ha sussultato e i suoi occhi sono diventati lucidi, commossi: lei era cosciente del dono di Cristo e attendeva tutto da questo. A quel punto, ho avuto io stessa un sobbalzo e mi sono chiesta: io, oggi, per cosa mi commuovo? Mi rendo conto che Cristo si fa carne per entrare nella mia carne, per essere un tutt’uno con me oltre ogni possibilità umana? Mi rendo conto che mi viene dato tutto perché lui stesso si dona al mio cuore, alla mia persona, perché io possa essere salvata dalla sua presenza in me? In quel momento ho intuito questo: non portiamo la Comunione per fare qualcosa per Gesù (certo, per gratitudine cerchiamo di dare gratuitamente ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto); portiamo la Comunione per contemplare il mistero di Cristo che incontra gli uomini, per contemplarlo nel suo essere per noi, per stare ai piedi della sua croce, il vertice del suo dono d’amore, con lui. Si potrebbe forse affermare che servire non è fare, ma lasciare a Dio la possibilità di rendersi più familiare a noi nell’amicizia, e incontrare gli altri uomini riconoscendoli come oggetto di questo stesso Amore.

Si può riconoscere, poi, che questo rapporto privilegiato con la Comunione può aiutare il nostro sguardo a farsi più vero anche nelle minute pieghe delle nostre giornate. Più precisamente, può aiutare la preghiera e il lavoro a cambiare, a crescere, a farsi più essenziale. Alle volte, infatti, mentre lavoro, mi viene in mente questo ministero: il privilegio di essere parte dell’amore con cui Gesù si dona a ogni uomo, uno per uno, così come siamo, senza pretendere nulla in cambio, se non di essere accolto in noi. E così, nei nostri incontri quotidiani – in ogni ambito, anche lavorativo –, possiamo chiedere che la nostra vita, i nostri occhi e il nostro cuore, possano amare Cristo nell’altro, pur nell’inevitabile fragilità della nostra condizione umana, riconoscendo in ogni persona la voce di Cristo che ci chiede di amarlo e di farci servi inutili ma chiamati a donare l’amore immeritatamente ricevuto.

Ecco quindi che questo ministero, immenso e ancora tutto da scoprire, si configura anche come possibilità di una grande educazione a vivere solo contemplando e mendicando la presenza di Gesù dentro tutte le creature. È forse questa, dunque, la grande promessa: sperimentare come Cristo desidera tenerci sempre più vicini alla sua stessa vita, lasciando che sia lui e renderci familiari a sé, suoi amici, ora e per sempre.

Maria Segato – Parrocchia di Altichiero